現代に日本において深刻な問題となっている「人手不足」。

この記事では、なぜ今人手不足が進んでいるのか、人手不足に悩む企業がどのような対策を行うべきなのか、また今注目されている「女性労働力の活用」について解説いたします。

|

CONTENTS |

💡 この記事を読んだ方におすすめの資料

|

【無料e-book配布中】中途採用市場マーケット動向(最新版) ・新規求職・求人推移/有効求人倍率推移 |

1|日本企業において人手不足が深刻化する背景 |

(1)少子高齢化による労働人口の減少

現代日本において人手不足が深刻化する背景のひとつとして、「少子化問題」があります。

厚生労働省のデータによると、平成28年の出生率は過去最小、平成17年には死亡率が出生率を上回り、日本社会は人口減少化の局面に入りました。

2021年4月の人口動態統計(概数)によると、2020年の出生数は84万832人で1899年の調査開始以来最小、また5年連続で過去最低を更新。1人の女性が生涯に産む子供の推計人数を示す「合計特殊出生率」も1・34と5年連続で低下しています。未婚化や晩婚化が進行し、少子化の歯止めがかからなくなっています。

それに伴い急速に進行するのが「高齢化」。令和2年10月1日時点の高齢化率(総人口における65歳以上の人口の割合)は28.4%、2040年には35.3%まで上昇することが予想されており、働き手不足が深刻化しています。

参考:令和元年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況(令和2年版少子化社会対策白書)

(2)人材獲得における競争の激化

厚生労働省によると、有効求人倍率は平成23年度から上昇傾向にあり、令和2年度で大きく下降したものの、平成26年度より1.0倍を超える年が続いていることがわかります。令和6年6月における有効求人倍率は1.23倍で、引き続き求人数が求職者数を上回っている状況です。

参考:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年6月分)について」

求人倍率が高い売り手市場の場合、企業同士の競争が激しさを増すため、中途採用が難しいと感じる企業が多いでしょう。

(3)働き方の多様化

人材獲得が難しくなっている背景として、働き方の多様化も挙げられます。

これまでは「正社員として企業に属する」ということが当たり前とされてきましたが、近年ではフリーランスなど企業に属さない働き方、副業という手法でやりたい仕事を企業に属しながら行う働き方、ジョブ型雇用といった勤務時間ではなく成果物で対価を支払われる新しい働き方が広まっています。

仕事に対して賃金や労働条件だけを重視するのではなく、「やりがいを感じたい」「スキルを伸ばしたい」という価値観が広まっていることから、企業は雇用の形や働く環境を柔軟に変化させていく必要があります。

2|人手不足が深刻化する業種・業界 |

新型コロナウイルス流行以前から、慢性的な人手不足が深刻となっている代表的な業種を紹介します。

(1)建設・建築業界

建設・建築業界は人手不足が問題とされている代表的な業界の一つです。

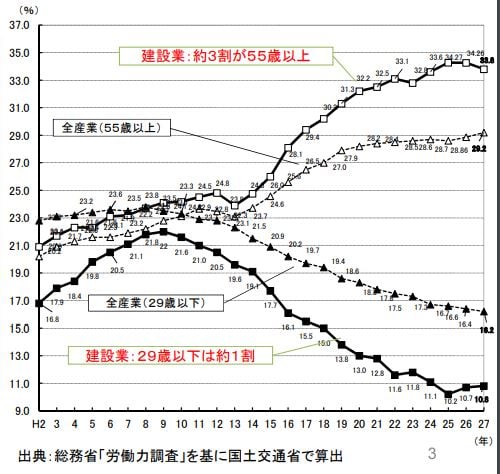

国土交通省が平成28年に発表した「最近の建設産業と技能労働者をめぐる状況について」によると、建設業者数は平成26年度末で約47万人、ピーク時の11年度末から約21%減少しています。また建設業就業者数は27年度において平均500万人で9年度平均から約27%減少しています。

原因として挙げられるのは「若者離れ」にあります。体力的にハードな現場や、危険を伴う作業が伴う仕事ということもあり、若年層の求職者が少ないかつ離職率が高い傾向にあります。

国土交通省の同データによると、平成27年建設就業者の55歳以上の割合が約34%、29歳以下が約11%と高齢化が進行しており、次世代への技術継承が大きな課題となっているということでした。

参考:最近の建設産業と技能労働者をめぐる状況について - 国土交通省

昔に比べて仕事の種類が多様になっていることや、経済の発展などから人気の職種が変化していることなども影響していると考えられます。

(2)IT業界

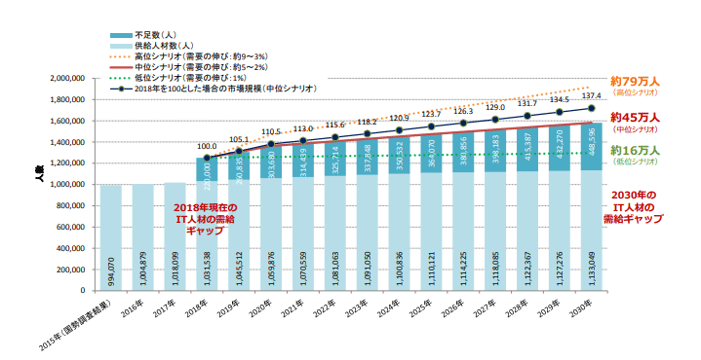

IT業界も人材不足が問題となっている業界です。業界としての成長率やニーズの高まりなどから人気業界ではあるものの、

・業界経験者を求める企業の数に対して求職者の母数が少ない

・未経験者の求職者は増えているものの教育体制が整っていないなどの理由で受けいれられる企業が少ない

というのが大きな原因です。

経済産業省が発表したデータによると、2030年にはIT人材が最大で約79万人不足していると試算されています。

参考:経済産業省 - IT 人材需給に関する調査 - 調査報告書(2019年3月)

この問題解決のために政府の取り組みも盛んになっており、企業に対するDX推進指標の創設や独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の運営費の交付、IT人材育成事業の推進などを行っています。また東京都ではコロナ禍で離職した35歳以下の方を職業訓練を無料で行う「デジタル人材育成事業」を創設したりと、各自治体でも対策を盛んに行っています。

参考:【公式】東京都 デジタル人材育成支援事業 -「デジタル人材育成支援事業」運営事務局

(3)医療・介護業界

医療・介護業界も慢性的な人手不足が続く業界です。高齢化が進み高齢者の人口が増加している中で医療・介護業界のニーズが高まる一方で、建設業界と同じように就労する若者が少ないため人材獲得が難しくなっています。

医療業界については、看護師不足が問題視されています。原因は就労者数に対して人材需要が急激に増加していること、また離職率の高さにあります。

介護業界についても同様です。介護労働安定センターが令和2年8月に発表した「令和元年度『介護労働実態調査』」によると、介護保険サービス事業を実施する事業所18,000のうち、「介護サービスに従事する従業員の不足感(「大いに不足」+「不足」+「やや不足」)は全体で65.3%を占めています。また経済産業省によると、2035年には約79万人介護人材が不足すると発表されており、今後も介護業界の人手不足は続いていくと考えられます。

参考:令和元年度介護労働実態調査結果について - 公益財団法人介護労働安定センター

💡 この記事を読んだ方におすすめの資料

|

【無料e-book配布中】中途採用市場マーケット動向(最新版) ・新規求職・求人推移/有効求人倍率推移 |

3|人手不足に悩む企業が取り組むべき5つの施策 |

それでは、人手不足に悩む企業はどのような施策を行うべきなのでしょうか。ここでは5つの施策について解説していきます。

(1)女性・シニア・外国籍の労働力を活用

人手不足対策としてまず挙げられるのが、「活用しきれていない労働力の活用」です。そこで現在注目されているのが、「女性」「シニア」「外国籍」の3つのマーケットです。

① 女性

女性の労働力活用については、国としても注力している施策の一つです。

内閣府ホームページに掲載された、令和3(2021)年における年齢別での女性の労働力率と、女性就業希望者のデータをみると、女性の非労働力人口2,636万人のうち、就業を希望しながら求職できていない女性は171万人にも登ります。

国としても、「女性活躍推進法」という法律にて企業に対して女性の雇用・活躍推進の計画立て・情報公表などが定めていたりと、企業に積極的な女性労働力の活用を促しています(詳細については後述します)。

| 💡女性採用のメリットについて詳しくまとめた記事はこちら |

② シニア

上述したように、日本社会は今後若手層よりも高齢者層の人口割合が大きくなっていきます。その中で注目されているのがシニアの労働力です。

若手社員と比べてシニア社員は、熟練したスキルやノウハウ、人脈などの強みがあります。企業の中には積極的に定年を60歳から65歳に引き上げたり、再雇用を進めている企業もあります。

また国の取り組みとして、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の改正も行っています。

参考:高年齢者雇用安定法の改正について(平成16年6月内容)- 大阪労働局

参考:高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~ - 厚生労働省

③ 外国籍

女性とシニアに加えて注目されているのが、「外国籍」の方の労働力活用です。

上述したように、現時点では女性とシニアの労働力活用がポイントになるのですが、労働人口の減少よりもさらに大きく、現在課題として浮かんでいるのが「日本国内の人口減少」です。

そこで活用が注目されているマーケットが「外国籍」の方の労働力です。

女性とシニアの方の場合、体力的に負荷がかかる仕事は不向きな方が多いかもしれませんが、外国籍の方で若年層でしたり男性の方を雇用することで解決できる場合もあります。

(2)採用ターゲットの見直し

採用ターゲットを見直してみるのも一つの手です。

現在行っている採用活動の目的や背景を整理し、理想の姿を実現するためにどのような人材を採用する必要があるのかを見直します。

そこで大切なのがMUST(最低限必要な)条件とWANT(できれば欲しい)条件を整理することです。採用要件を決める際に求める条件を挙げていくと、どうしてもあれもこれもとプラスアルファの条件が増えていきがちです。最低限必須となるMUST条件だけをまずは洗い出し、採用市況を踏まえた上で「自社で採用できる人材なのか」を見極め、可能であれば追加条件など増やしていくことをオススメします。

💡 採用活動におけるペルソナの設計手順やコツをまとめた資料はこちら

(3)採用手法・採用活動の見直し

今活用している採用手法で人材獲得ができていないのであれば、自社の採用活動と採用手法があっていない場合もあります。

たとえばハイレベルな経験者を採用したい場合に、ただ無料掲載型の求人媒体に掲載をしているだけではなかなか採用は決まりません。というのも、ハイレベルな経験者を採用したいと考える企業がそもそも多いため、スカウトメールも数多く届きますし、求職者の動きとして自ら求人を探して応募をするより、オファーがあった企業の中から選んで応募をする方が多い場合があるためです。

今の採用計画・採用ターゲットに対して適した採用手法・採用活動ができているか見直してみるのも一つの手でしょう。

💡 採用手法の選び方についてまとめた資料はこちら(採用手法比較表付き)

(4)社員の離職率を下げる

もし現在離職率が高く、常に人材獲得しなければならない状態の場合は、まずは従業員の満足度を高め離職率を下げる対策を行うべきです。

離職率を下げる施策として挙げられるのは、

① 賃金・待遇・労働時間の見直し

② メンタルヘルスケアの導入

③ 教育体制の見直し

④ 働き方の条件の見直し(テレワーク・フレックス制度など)

⑤ 評価制度の見直し

⑥ 福利厚生制度の充実

⑦ 職場環境の見直し

などが挙げられます。

| 💡定着率を向上させるポイントについて詳しくまとめた記事はこちら |

(5)業務の効率化・自動化

人員補充により人手不足に対策を打つこと以外にも、今現在の業務を効率化し既存社員で業務を回していく手もあります。今どの業務に工数がかかっているのかを洗い出し、工数がかかっている業務については改善ができないかを検討してみましょう。

また、近年普及しているAIや業務効率化ツールを活用することで、業務効率を上げたり自動化することもできます。

| 💡採用業務を効率化させる方法について詳しくまとめた記事はこちら |

4|女性の雇用・活躍推進に関する社会の動き |

本記事では、4で紹介した施策のうち「女性の労働力の活用」にフォーカスしていきます。まずは、女性の雇用・活躍促進に関する社会の動きについて解説いたします。

(1)人事向けアンケートでは女性採用の強化を検討している企業は約4割

弊社「type・女の転職type」が2024年10月に行った、人事向けの中途採用活動状況アンケートにおいて、女性活躍推進について取り組んでいることを教えてください」という質問をしたところ、全体の74%が女性活躍推進に関する施策に取り組んでいるという回答が得られました。

また、「社員の女性比率を上げる取り組みをしている・する予定」の回答が38%を占めるなど、女性の積極採用

を行う企業が多いことも伺えます。

💡 今人気のお役立ち資料!2024年度の中途採用実績(採用人数や単価など)、女性活躍推進・副業など制度面の導入状況に関する企業向けアンケート結果

|

【type&女の転職type】中途採用アンケート調査 結果報告(2024.11) 1.女性活躍推進への各社の取り組み |

(2)女性活躍推進法の公布・改正

女性活躍推進法とは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の略称で、女性が職場において活躍できる社会を実現させるために定められた法律です。

この法律の特徴としては、国が企業に対して、女性が働きやすい環境を整えられているのかの現状把握や、女性活躍を促すための目標や計画の報告を義務づけているという点にあります。

その女性活躍推進法が2019年6月に改正され、これまで努力義務とされてきた「従業員数が101人以上300人以下」の事業所についても、行動計画の策定・届出の義務化が定められました。

改正の主な内容は、次の3つです。

| ① 行動計画・情報公開の義務の対象が拡大(2022年4月1日施行) ② 女性活躍に関する情報公表の強化 ③ 「プラチナえるぼし」の創設(2020年6月1日施行) |

参考:改正の概要 - 厚生労働省|女性活躍推進法の改正

詳細については、以下の記事でご紹介しています。

| 💡女性活躍推進法について詳しくまとめた記事はこちら |

(3)女性の活躍促進を積極的に行う企業への支援金も

① 行政からの評価:えるぼし・くるみん認定

女性活躍やその前提となるワークライフバランス等を推進する企業が行政から受けられる認定です。

基準を満たした企業のうち、厚生労働省が認めた企業だけが受け取ることができ、認定を受けた企業は公共調達や低金利融資などを得ることが可能です。

・えるぼし:女性活躍を推進している企業を認定

・くるみん:子育て支援に積極的な支援を認定

② 行政からの支援:両立支援等助成金制度

両立支援等助成金とは、仕事と家庭の両立支援や女性採用の促進・活躍推進に取り込みを行う企業に対して国から支払われる助成金です。

| 💡女性活躍推進に伴う助成金について詳しくまとめた記事はこちら |

③ 資本市場からの評価:なでしこ銘柄・ESG投資

女性活躍推進に優れた企業は、優良銘柄として投資家も注目しています。

・なでしこ銘柄:

経済産業省と東京証券取引所が共同で、女性活躍推進に優れた上場企業を選定し発表しています。

参考:女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」- 経済産業省

| 💡なでしこ銘柄について詳しくまとめた記事はこちら |

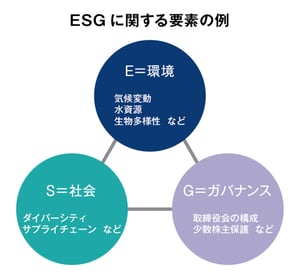

・ESG投資:

GPIF(年金積立年金管理運用独立行政法人)が女性活躍に注目した「MSC日本下部女性活躍指数(WIN)」に連動したESG投資を開始する等、ESG投資において企業の女性活躍状況を考慮する動きが広がっています。

5|女性の雇用促進を進めるために企業がやるべきこと |

では、女性の雇用促進を進めるために企業はどのようなことに取り組むべきなのでしょうか。

(1)自社における女性の雇用・活躍推進に対する取り組み状況を把握する

まずは、現時点での自社における女性の雇用・活躍推進に対する取り組み状況を把握しましょう。

とはいえ評価する指標と数値に対して良いのか悪いかの判断がつきづらいと思いますので、厚生労働省が公開している「一般事業主行動計画策定支援ツール」の活用をオススメします。

|

一般事業主行動計画策定支援ツールとは 一般事業主が行動計画を策定するにあたり、法律に基づき企業が実施する状況把握、課題分析について、支援するための厚生労働省が推奨しているツールです。 状況把握や課題分析の方法・手順を示した「策定支援マニュアル」と、マニュアルで示された手法により課題分析を行うために必要なデータの入力を支援する「入力支援ツール」から構成されています。 |

参考:「一般事業主行動計画策定支援ツール」をご活用下さい! - 厚生労働省

※ツールのダウンロードは厚生労働省ホームページから:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

(2)女性の雇用・活躍促進に向けた行動計画を立てる

現状分析の次は、具体的にどう改善していくかを計画していきましょう。

この女性活躍推進に向けた行動計画立ては、女性活躍推進法にて「一般事業主行動計画の策定・届出」として企業に推奨されています(上述のように、2022年4月1日から「従業員数101人以上」の事業主に対しては義務付けされます)。

行動計画に定める項目としては以下の4つです。

行動計画の例については、厚生労働省のホームページにて参考例が掲載されています。参考いただければ幸いです。

参考:一般事業主行動計画の策定例 - 厚生労働省ホームページ

(3)女性が活躍できる環境整備を行う

女性を採用するにあたって、企業が取り組むべきこととして「女性が活躍できる環境づくり」も大切です。

① 女性が多様なキャリアを選択できる仕組みをつくる

仕事を通して活躍する女性を増やしていくためには、多様なキャリアを選択できる環境を整えていく必要があります。そのためには、まずは社員ひとりひとりの今現時点で考えているキャリアを把握し、それぞれにあったキャリアプランを会社が社員と一緒に考えていく・実現できるようなサポートを行っていきましょう。

② 女性社員の状況や想いを理解する取り組みと、メンタルヘルスケア対策

女性は、結婚・出産以前から両立に不安を抱えていることが多く、ライフステージに合わせてもその不安が多岐に分かれていきます。

日頃から女性社員が悩みなどを気軽に相談できるような環境づくりや、メンタルヘルス面や家庭との両立などに関する相談ができるサポート制度を設けることが大切です。

③ 出産・育児中の方を含む全社員へのサポート環境づくり

女性活躍推進法の基本原則では、「男女の職場と家庭の両立を図りやすくするための環境整備」「女性が職業生活と家庭生活との両立するために、本人の意思を尊重する」といった内容が明記されています。ここでは、女性だけではなく、男女問わす全社員が職場と家庭を両立できるようにサポート体制を整えていくことが重要です。

💡「女性採用・活躍推進をこれから進めようと思っているが、何から始めたら良いか分からない」というご担当者様にオススメな資料はこちら

(4)活躍する女性社員のロールモデルを作る

女性社員が自身のキャリアパスを描く際に、職場で活躍している女性の上司がいると、自身も長く働くイメージが湧きやすくなり、プラスな影響を与えます。

日本企業の管理職における女性の割合は国際的にみても最低基準となっており、国としても女性の管理職登用の強化を促進しています。女性の管理職登用を進めるには、管理職になる社員への社内・社外研修などサポート体制をつくること、管理職でもライフイベントを迎えた際に柔軟な働き方ができる環境づくりを行うことが重要です。

| 💡女性活躍のために企業が取り組むべきことについて詳しくまとめた記事はこちら |

(5)他社の取り組みを参考にできるところから始める

(4)にて、女性雇用を促進するための環境整備としてやるべきことを挙げさせていただきましたが、「いきなり全て取り組むのは難しい・・・」という企業様もいらっしゃるかと思います。そういった企業様は、まずは他社の取り組みを参考に、真似ができるところから始めてみましょう。

厚生労働省では、「女性の活躍推進」を取り組む企業の好事例集を公開しています。また、企業アンケートをもとに、企業の女性の雇用・活躍推進における特長や課題でタイプを分け、各タイプ別に企業がどのような取り組みを行っているかを知ることができます。

参考:業種の特性に応じた仕事と生活の調和推進プラン - 厚生労働省

下記は、厚生労働省のホームページで取り上げられていた、IT企業で女性活躍推進に取り組まれている企業様の事例です。IT業界という、いまだに男性のイメージが強い業界ながら、会社ホームページのリニューアルや募集要項の見直し、教育体制の刷新などに取り組まれ、実際に技術職の女性採用に成功されています。

|

事業内容:ITコンサルタント(ネットワーク構築・ソフトウェア開発・技術支援) 現状と課題 ・女性の応募人数および採用人数が少ない

・技術職での女性の割合が低い

目標 ・全労働者に占める女性の割合を5%以上増加させる

・技術職での女性の占める割合を5%以上増加させる

取り組み内容 ・女性が活躍できる職場であることをアピールできるよう、会社案内や募集要項の見直しを行い、会社の公式HPもコーポレートカラーともよく調和する白を基調にした明るく清潔感があるデザインにリニューアルした 取り組みの効果 ・確実に応募者が増え、技術職で2名の女性を採用した

・客観的な数値目標を掲げて取組を進めることで、社員も刺激を受け、新しい情報もキャッチしや

すくなってきている |

6|まとめ |

日本企業は少子高齢化や新型コロナウイルスの影響により人手不足が深刻化しています。特に建設業や教育サービス業などで顕著です。この問題への対策として、以下の5つが挙げられます。

・多様な人材の活用: 女性やシニア、外国籍労働者の積極的な採用。

・採用ターゲットの見直し: 未経験者や異業種からの人材を含めた柔軟な採用基準の設定。

・採用手法の改善: オンライン面接の導入やリファラル採用の活用など、新たな採用手法の検討。

・社員の定着率向上: 働きやすい環境の整備やキャリアパスの明確化による離職防止。

・業務の効率化: IT技術の導入や業務プロセスの見直しによる生産性向上。

特に、女性の労働力活用は重要視されています。企業は、女性が働きやすい環境を整備し、活躍を推進することで、人手不足の解消と組織の多様性向上を図ることが求められるでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

| 合わせて読みたいおすすめの記事 |

監修者プロフィール

小林 佳代子 新卒で(株)キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト『type』『女の転職type』で、1000社以上の求人広告制作に携わる。働く20代向けオウンドメディアの立ち上げ、女性向けwebマガジン『woman type』の編集長を経て2018年『女の転職type』編集長に就任。

|

著者プロフィール

ブログ編集部

「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。

■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/

■企業様向け公式SNS: