内閣府男女共同参画局では、男女共同参画社会の実現に向け、女性の参画を拡大する効果的な施策のひとつであるポジティブ・アクションを推進し、関係機関への情報提供・働きかけ・連携を行なっています。

ポジティブ・アクションの中でも女性管理職の登用は、企業の姿勢を伝える上で組織に与えるインパクトが強いため、重要な取り組みです。今回の記事は、女性管理職の比率向上のメリットや企業に求められる施策、管理職増加に取り組んだ企業事例をご紹介しています。

| この記事でわかる事 |

|

1|政府の掲げた女性管理職登用の目標と現状 |

1999年に「男女共同参画基本法 」が施行され、男女が対等な立場で社会活動に参加し、政治、経済、社会、文化の各分野で平等な利益を享受することを目指しました。その後、政府は女性の社会進出を進めるため、2003年に「2020年までに指導的地位に占める女性の割合を30%にする」という目標を掲げました。

しかし、目標達成には至らず、政府は「2020年代の早期に30%達成」を目指して目標を修正。その後も女性管理職の登用は進んでいるものの、依然として目標達成は難航しています。女性活躍社会の実現にはまだ課題が多いのが現状です。

さらに、政府は「2030年代には、性別に関係なく誰もが活躍できる社会」を目指しており、具体的には、政治分野で政党に対し、女性候補者の割合を増やすよう要請し、地方議会における議員活動と家庭生活の両立支援やハラスメント防止対策を推進しています。

参考:内閣府「第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(骨子案)」

1-2.日本社会においても女性管理職登用が進んでいない |

日本社会においても、まだまだ女性管理職登用が進んでいないという現状があります。

男女共同参画局の「令和6年版男女共同参画白書」によると、世界各国のうち、管理的職業従事者に占める女性の割合が最も高いのがフィリピンで48.6%、次いで米国42.6%、スウェーデン41.7%です。ほかの国もおおむね30%以上となっている一方で、日本は14.6%のため、世界的に見ると日本の数値が著しく低いことがわかります。

1-3.女性管理職への時短勤務の措置は必須ではない |

労働時間の規制の対象外である管理職に対して、企業は時短勤務の措置を講じる義務がありません。 一方で、女性にとって管理職になることは、仕事と育児の両立が難しくなると考えられるため、女性管理職を増やすには管理職であっても時短勤務の措置を講じることが必要といえるでしょう。

厚生労働省も「改正育児・介護休業法に関するQ&A(平成22年2月26日版)」のなかで、管理職に対して時短勤務に準じた制度を導入することは可能であり、仕事と育児の両立を図る観点から望ましいことだと示しています。

ただし、管理職は労働時間の規制の対象外という観点から、時短勤務にすることで給与を下げる対応は矛盾してしまいます。そのため、例えば女性管理職が時短勤務を申し出た場合は、管理職としての役割を引き続き求めたうえで、給与も変えないまま、労働時間だけ短縮する対応が考えられるでしょう。

もし女性管理職自身が時短勤務になることで、管理職としての役割を全うできないと感じるのであれば、管理職から外し、時短勤務ができる職位にすることも必要です。

| 💡時短勤務の制度内容と導入の注意点についてまとめた記事はこちら |

2|日本における女性管理職の比率や割合 |

2-1.2025年7月時点の女性管理職の平均比率は11.1% |

帝国データバンクの「女性登用に対する企業の意識調査(2025年)」によると、管理職に占める女性の割合の平均値は11.1%で過去最高となりました。

また、女性管理職の割合が30%以上の企業の割合も11.9%で過去最高となりましたが、政府の掲げる「2020年代の可能な限り早期に30%程度となる」という目標にはまだ遠い数値といえるでしょう。

2-2.女性管理職の企業規模別比率 |

帝国データバンクの同調査によると、企業規模別の女性管理職の比率は、「小規模企業」が平均14.3%で最も高い結果となりました。一方で「中小企業」は11.6%、「大企業」は8.3%で、規模が小さい企業ほど女性管理職比率の平均が高いことがわかります。

2-3.女性管理職の業界別比率 |

帝国データバンクの同調査では、業界別の女性管理職の比率で最も高かったのが「小売」20.1%で、全体(11.1%)を9.0ポイントも上回りました。「小売」の数値の高さは、女性社員が比較的多い業界であることが一因であると考えられます。次いで、「不動産」16.7%、「サービス」15.4%、「金融」12.8%が上位に並びました。

一方で、現場での作業が多いことなどを背景に女性社員が比較的少ない「運輸・倉庫」「製造」「建設」は、低水準にとどまった結果となりました。

2-4.女性管理職比率の推移 |

内閣府によると、民間企業の女性役職者は1989年から2023年にかけて、「部長級」職は1.3%から8.3%へ、「課長級」職は2%から13.2%へ、「係長級」職は4.6%から23.5%へとそれぞれ増加していることがわかります。2025年には第5次男女共同参画基本計画における成果目標を掲げています。

参考:内閣府「令和6年版男女共同参画白書」

3|女性管理職が少ない理由とは? |

| 3-1.根強い男女の役割意識 |

日本の女性管理職の登用が少ない背景のひとつとして、日本の社会システムが性別役割分担を前提にしていることが挙げられます。

大規模な機械・設備によって製品の大量生産が中心となっていた工業化社会においては、男性は雇われて働き、女性は家にいるという性別役割分業が確立されました。そこから経済のサービス化が進んだポスト工業社会においては、女性の労働市場への参画が広まり、共働き世帯が増えていきました。

各国が個人の自立を支える社会システム制度の整備に取り組むなか、日本は男女雇用機会均等法の施行で女性の自立も支援しながらも、配偶者控除制度といった専業主婦を保護するような施策を維持。税制や社会保険制度と雇用慣行が連動し、既婚女性の労働参加が抑制され、パート就労に誘導されているような状態になっています。

日本社会システムやその前提となっている固定的性別役割分業が、女性の活躍促進がなかなか進まない要因のひとつとなっている可能性が高いといえるでしょう。

参考:女性活躍社会に必要なこと(2) 日本は性別役割分業が前提-日本女子大学名誉教授 大沢真知子 - 日本経済新聞

※有料会員記事のため閲覧制限あり

| 3-2.女性が長く働ける環境がまだ整っていない |

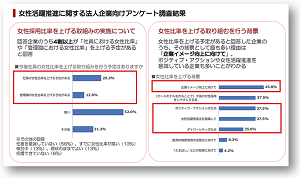

帝国データバンクの「女性登用に対する企業の意識調査(2025年)」によると、女性の活躍推進のために自社で行なっていることについて、「性別に関わらず成果で評価」が61.9%でトップ、「性別に関わらず配置・配属」51.5%が続き、男女平等に関わる項目が上位に並びました。

次いで、「女性の育児・介護休業の取り組み促進」が34.1%で3位。続いて、「時短勤務の対応」27.7%、「就業時間の柔軟化」27.6%という男女問わず家庭と仕事の両立を支援する対応策が入りましたが、取り組んでいる企業はおよそ4社に1社でした。

また、女性のキャリア支援となる項目「キャリア開発・育成の充実」は7.2%、「キャリアに関するモデルケースを提示」は2.8%で、低水準という結果でした。

4|女性が管理職になりたくない理由とは? |

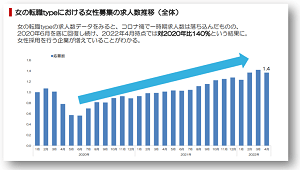

ここでは、管理職になりたくないと感じる女性の心理について、女の転職typeが独自で実施したアンケート調査結果をもとに見ていきましょう。

4-1.管理職になりたい女性は39.1%、なりたくないは54.9% |

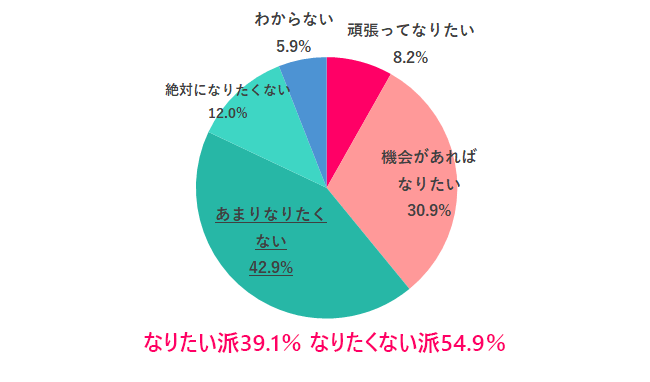

今後、管理職になりたいと思う?※複数回答あり

「管理職経験がない」と回答した人に、今後管理職になりたいかを聞いたところ、最も回答が多かったのは「あまりなりたくない」42.9%という結果になりました。管理職になりたい派(「頑張ってなりたい」「機会があればなりたい」の回答計)が39.1%になるのに対して、管理職になりたくない派(「あまりなりたくない」「絶対なりたくない」の回答計)が54.9%と、なりたくない派が上回りました。

「頑張ってなりたい」「機会があればなりたい」と回答した人になりたい理由を聞いたところ、1位は「自身の成長に繋がる」78.7%でした。次いで2位が「キャリアの幅が広がる」72.2%という結果で、成長意欲の高さがうかがえます。

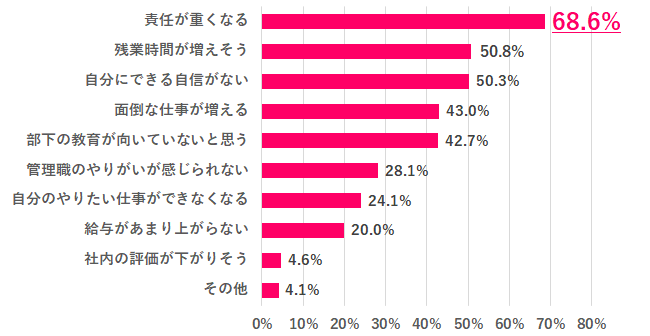

4-2.女性が管理職になりたくない理由は「責任が重くなる」が1位 |

上記設問で管理職に「あまりなりたくない」「絶対になりたくない」と答えた人になりたくない理由を聞いたところ、1位は「責任が重くなる」68.6%、2位は「残業時間が増えそう」50.8%、3位は「自分にできる自信がない」50.3%という結果になりました。

また「その他」の回答では「家庭との両立が不安」などの家庭との両立を気にかける声も多くありました。

一方で、管理職の経験をプラスに捉えている女性もいます。同アンケート調査にて、「管理職」についてよかった点、よくなかった点、今後管理職になりたいと思うかどうかなど、調査結果を共有いたします。

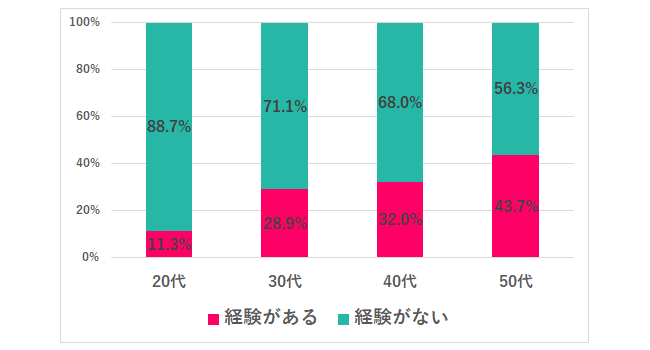

管理職(リーダー職)の経験は?

管理職経験について聞いたところ、25.3%(219人)が「管理職経験がある」と回答しました。年齢別で見てみると、20代では管理職経験があると答えた人が約1割しかいない結果となりました。30代では28.9%、40代では32.0%と3割近くの人が管理職経験があると答えており、年代が上がるにつれて管理職経験がある人が増えています。

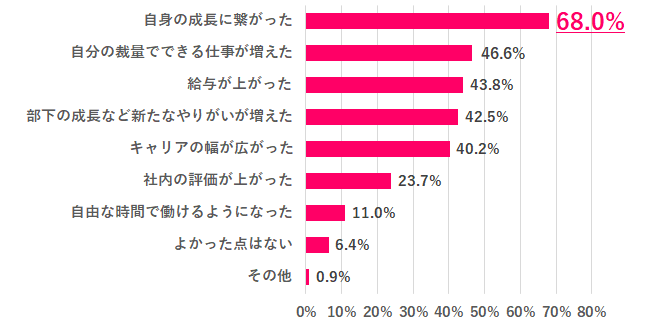

管理職になってよかった点は?

管理職経験があると回答した人に、管理職になってよかった点を伺ったところ、1位は「自身の成長に繋がった」68.0%、2位は「自分の裁量でできる仕事が増えた」46.6%、3位は「給料が上がった」43.8%という結果になりました。

そのほかにも、「管理職になってよかった」エピソードをご紹介します。

- ・自分の裁量で仕事ができるようになり、自分の責任で決めた仕様が製品に組み込まれた。その製品が社会の中で利用されることで、社会に貢献できる喜びを知った(30代/エンジニア系/東京)

・部署全体の方向性や会議にも参加できて、仕事のやりがいが増えた(30代/事務・経理・人事系/東京)

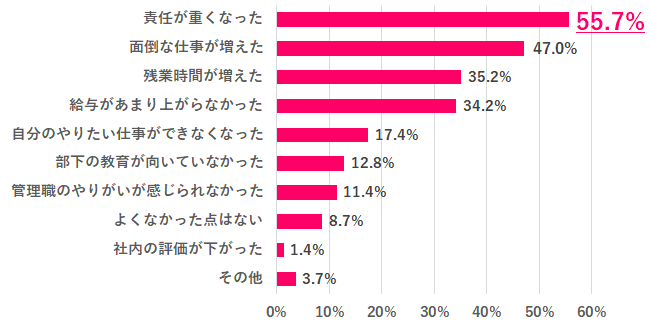

管理職になってよくなかった点は?※複数回答あり

管理職になってよくなかった点を聞いたところ、「責任が重くなった」が55.7%で1位となりました。2位は「面倒な仕事が増えた」47.0%、3位は「残業時間が増えた」35.2%でした。気持ちの面だけではなく業務量の面も、管理職になってよくなかったと感じるポイントになっていることがわかります。

まとめ

|

またそのほかにも、「職場に尊敬できる女性の管理職はいる?」「尊敬できる女性管理職の有無は、管理職になりたい気持ちに影響する?」など、尊敬できる女性の上司(管理職)の有無の影響についても調査していますので、ぜひ確認してみてください。

5|管理職に向いている女性とは? |

管理職に向いている女性には、次の3つの特徴があります。

|

それぞれの特徴を解説します。

5-1.冷静さがあり感情的にならない |

管理職になると、部下、顧客、上司、取引先などとの関わりが深くなり、ストレスを感じることが増えるかもしれません。しかし、自分のネガティブな感情を表に出してしまうと、チームの雰囲気が悪化する恐れがあります。また、周りがコミュニケーションを取りづらくなり、報連相の停滞にもつながるでしょう。

いつでも冷静に対処できるスマートさは、不測の事態の迅速な解決や、部下が相談しやすい環境の実現につながるため、管理職にとって重要な素質です。

5-2.周りを信頼し必要に応じてサポートできる |

管理職は、部下を一人前になるように育てあげることも仕事のひとつです。部下を育てるには、信頼して仕事を任せることが求められます。また、ただ仕事を任せるのではなく、部下が困っているときにはサポートやフォローをして、仕事の完遂まで導くことも大切な役割です。

そのため、仕事の能率を重視し、自分が進めたほうが早いからと仕事を抱えてしまう女性より、部下の成長を考えて信頼して仕事を任せ、適宜サポートできる女性のほうが管理職に向いているでしょう。

5-3.向上心がありチームを引っ張れる |

管理職になると、メンバーの目標や抱えている課題などを気にかけ、達成や解決できるようにサポートする必要があります。管理職に、メンバーと一緒に頑張ろうという気持ちや、自分を高めようとする向上心がある場合は、メンバーや自分のために意欲的になり、メンバーも触発されてよりモチベーション高く業務に取り組めると考えられます。

「やる気がない」「事なかれ主義である」という管理職よりも、向上心があってチーム全体を引っ張ってくれる管理職のほうが、部下もついていきたいと思うでしょう。

6|女性管理職を増やす7つのメリット |

女性の管理職比率は、全体で見ると「まだまだ少ない傾向にある」というお話をしてきました。しかし、政府の掲げる「30%」の目標を達成している企業や、女性活躍推進に取り組んでいる企業は、積極的に女性管理職を登用し、女性が働きやすい環境作りに注力しているといえます。

「女性管理職を増やす」ことは、単に政府が掲げている目標達成を目指している訳ではなく、企業にも下記のようなメリットがあるためです。

女性管理職を増やす7つのメリットについてご紹介します。

|

6-1.組織内の個人の能力や適性をより活かせる |

コミュニケーション能力がある女性管理職は、同性という話しやすさによって、チーム内の女性から人間関係やプライベートの悩みなどを相談されるケースが多くなるでしょう。相談しやすい雰囲気を作り出せることで、部下の現状を把握しやすくなり、メンタル面などのケアも含むマネジメントが可能になります。

「良好な人間関係を構築したチーム作り」や「部下が相談しやすい雰囲気作り」など、いままで積み重ねてきた経験で部下の能力を引き出し、活躍するチームを形成できると考えられます。

6-2.女性管理職のロールモデル化でモチベーション向上 |

女性管理職のロールモデル化の提示を明確にし、多くの女性が管理職として活躍していれば、社員が将来にわたるキャリアプランを思い描きながら働くことができます。目標とする人が身近にいることで、仕事に対するモチベーション向上にもつながるでしょう。

また、育児と仕事を両立している女性管理職をロールモデルに設定すると、ライフイベントによる離職も減り、女性のリーダー育成がしやすい環境になる可能性があります。

女性管理職比率の向上に取り組む企業や、女性活躍を積極的に公表している企業は「女性にとって働きやすい職場」という企業イメージの向上につながります。

例えば、女性活躍に関する取り組みの実施状況が優良な企業は、厚生労働大臣から「えるぼし認定」を受けられます。えるぼし認定を受けると、「女性が活躍できる企業」であることを社内外にアピールできるため、求人への応募増加につながり、優秀な人材を獲得しやすくなるでしょう。

| 💡えるぼし認定基準やメリットについて詳しくまとめた記事はこちら |

6-4.人材の流出防止につながる |

経済産業省の「令和6年度中小企業実態調査事業調査報告書」によると、中小企業の離職率の平均が約17%であるのに対し、ダイバーシティ経営に取り組む企業の離職率の平均は6.4%であることがわかりました。

ダイバーシティ経営とは、多様な人材を活かし、人材の能力が最大限発揮できる機会の提供によって、イノベーションを生み出し価値創造につなげている経営のことです。性別に関係なく個人の能力を活かせる組織のほうが、人材が流出しづらいといえるでしょう。

6-5.ESG投資で注目される |

ESG投資とは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉です。資本市場では、非財務情報であるESG情報を投資判断に組み込み、長期的な投資リターンの向上を目指すESG投資が拡大しています。

男女共同参画局の「女性役員登用の現状等について」によると、取締役会における女性割合が高い企業ほど株価パフォーマンスが高いという調査結果もあり、女性の活躍に積極的な企業が評価されているといえるでしょう。

また、厚生労働省の「女性活躍推進に関する施策及び現状」では、投資を判断する際に女性活躍情報を活用する理由について、約8割の投資家が「企業の業績に長期的には影響がある情報と考えるため」と回答しています。女性管理職を増やすことは、投資先に選ばれるためにも必要であることがうかがえます。

6-6.ダイバーシティ推進につながる |

ダイバーシティとは、英語で「多様性」という意味があり、ビジネスにおいては、国籍や性別、経歴などが多種多様な人材を受け入れることを指します。活躍する女性社員を増やしていくことで、多様なスキルや視点を取り入れられるため、企業の成長が期待できるでしょう。

6-7.社員が長く働ける環境を構築できる |

女性が管理職にキャリアアップしても長く働けるようにするには、現在の社員の働き方や企業制度の見直し・改善、また多様な働き方ができる制度の導入などを実施する必要があります。働きやすい環境の構築に取り組むことで、女性に限らず社員全体が、自社で長期的に活躍できるようになります。

💡 女性採用・活躍推進を検討する際に役立つ参考データをまとめた資料を無料公開中

7|女性管理職を増やすために企業がやるべきこと |

では、女性管理職を増やすために、どのようなことが企業に求められているのでしょうか。

企業がやるべきこととして、次の6つが挙げられます。

|

それぞれを詳しく解説します。

7-1.家庭と仕事の両立を実現できる制度作り |

女性が働きやすい環境を構築するには、まずはワークライフバランスの実現が不可欠です。出産・育児・介護などでライフステージが変化しても就業を継続できるように、産休・育休などの制度や柔軟な働き方の導入に取り組み、仕事と家庭を調和させることが求められます。

特に女性管理職がワークライフバランスの実現に向けて行動することで、部下や周りの社員にとって働きやすい環境の構築につながり、社員のモチベーションアップも期待できます。

7-2.キャリアプランや意識向上に向けたプラン構築 |

これまで社内で管理職登用に向けた研修が十分に実施されていなかった場合は、「早期に女性管理職を誕生させる」ことと「女性社員のキャリア開発」の両面から、教育や研修のプラン構築が必要です。

そのため、社内の女性リーダー候補者を集め、幹部社員として必要な知識を教育していきましょう。具体的には、候補者に対してリーダーシップやマネジメントに関する外部講習への参加促進や、女性社員に対する階層別、職種別、課題別の研修プログラムと個別の育成計画の作成・継続的な実行などが挙げられます。

7-3.管理職になっても長く働ける環境作り |

女性社員の不安を取り除くには自社の強い決意を表すと同時に、女性管理職の登用を契機とした、管理職になっても長く働くことができる環境作りに取り組むことが必要です。

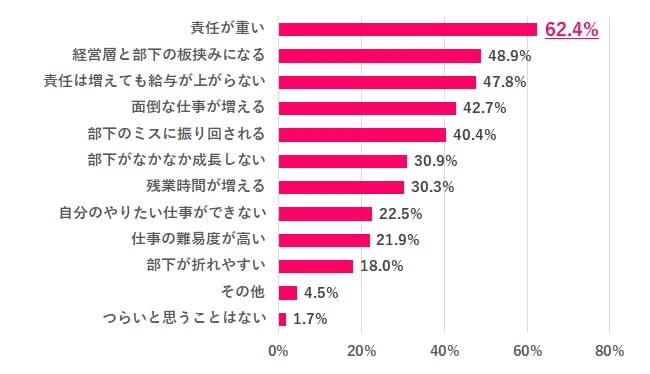

実際に女の転職typeが実施したアンケート「管理職って、つらい?管理職に就いてよかったこと、つらいことを聞いてみました。」によると、管理職になってつらいことの第7位には「残業時間が増える」という回答がランクインしています。

管理職になると、部下のマネジメント業務や難易度の高い業務が増えることで、業務時間が長くなるケースもあります。管理職であっても残業せずに業務を進められるように、業務内容の見直しや制度作りに取り組みましょう。

7-4.女性活躍推進の目的と目標を具体的に示す |

女性管理職を増やすには、上司や経営層の強い意志に加えて、さまざまな工夫に富んだ制度設計や運用が欠かせません。なかでも「目標を設定し、目標達成までの期間は女性を優遇した登用を行う」などの措置は、経営幹部や男性社員の理解を得やすいようです。

また、女性のキャリアにおいては、過度な配慮をせずに男性と同様の目標を設定し、女性自身が自らの仕事に「有意味感」や「社会へのインパクト」を感じられることで、女性の意識変容にもつながるでしょう。

7-5.人事評価制度を見直す |

女性管理職登用の促進に向け、改めて社内の評価制度を見直すこともオススメです。例えば、働いた年数を基準として人事評価を行う「年功序列制度」を導入している場合、産休・育休制度を取得した女性社員は昇進・昇格へのハードルが高くなってしまいます。

女性が不利になるような制度が設けられている場合、女性社員のキャリアアップへの意欲を落としてしまう可能性があるため、性別に左右されない評価制度の設計が必要です。

7-6.給与制度を見直す |

女の転職typeが実施したアンケート「管理職って、つらい?管理職に就いてよかったこと、つらいことを聞いてみました。」によると、管理職になってつらいことの第3位には「責任が増えても給与が上がらない」という回答がランクインしています。

管理職になると、プレーヤーとして勤務していたときに加えてメンバーのマネジメントや責任の重い仕事を担当する機会が増えてきます。管理職としての業務量や内容に見合った給与を受け取っていないと、不満から離職につながるケースや、将来の管理職候補となる社員の昇進意欲を下げてしまう恐れがあります。

もし、過去離職した管理職社員の離職理由が給与である場合や、相場と比較すると管理職の給与が低い場合は、給与制度を見直すことも重要といえるでしょう。

💡「女性採用・活躍推進をこれから進めようと思っているが、何から始めたら良いか分からない」というご担当者様にオススメな資料はこちら

|

【無料e-book】女性採用ガイドブック~女性採用を成功するための事前準備4ステップ~

|

8|女性管理職を増やす取り組みの企業事例 |

以下、女性管理職の登用推進に向けた企業の取り組み事例をご紹介します。

-

8-1.事例1 製造業(医薬品) 社員数:100名以下

女性社員の士気を向上させ、能力を充分に活かし活躍してもらうために、以下の取組を実施。

-

- ●人事考課を、社員の能力・勤務態度・実績などによる定性評価と目標管理制度を導入して、社長目標と社員目標の達成度による定量評価による透明性の高い制度に改定

●製造現場にグループ制(1グループ3~4名)を導入し、8名のリーダーの内7名を女性社員とした

●グループ制の導入と同時に、社長主催の月1回の定例会を開き、リーダー育成にあたることにした - ●経営層と直接話し合う機会では、業務についてのほか、社内制度、職場環境、機械設備等幅広い問題を討議。参加者は真剣に問題意識を持ち、解決策や方向性を検討する姿勢が求められ、リーダーとしての意識改革につなげている

- ●人事考課を、社員の能力・勤務態度・実績などによる定性評価と目標管理制度を導入して、社長目標と社員目標の達成度による定量評価による透明性の高い制度に改定

-

8-2.事例2 小売業(食品) 社員数:100名以下

社外のリーダー養成講座に参加させるなど、女性管理職候補を育成。具体的な取り組みは下記。

|

-

8-3.事例3 サービス業(自動車管理、保育事業) 社員数:100名以下

短時間勤務体制のまま課長さらに部長へと昇進した女性社員。女性管理職を増やした取り組みは以下。

|

日本企業に女性管理職が少ない理由として、男女の役割意識が根強く残っていることや、女性が長く働ける環境が整っていないことが挙げられます。

女性管理職が増えると、同性の部下が相談しやすくなり、定着率が上がる可能性があります。また、女性が長く働ける環境が構築されることは、多様な働き方の実現などにより、すべての従業員の働きやすさ向上にもつながるでしょう。

メリットを得るために、柔軟な働き方ができる制度作りや、評価・給与制度の見直しなどに取り組み、女性管理職を増やしていきましょう。

今後の取り組みの参考になりますと幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

| 💡女性採用のメリットと効果的な採用手法について詳しくまとめた記事はこちら |

監修者プロフィール

小林 佳代子 新卒で(株)キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト『type』『女の転職type』で、1000社以上の求人広告制作に携わる。働く20代向けオウンドメディアの立ち上げ、女性向けwebマガジン『woman type』の編集長を経て2018年『女の転職type』編集長に就任。

|

著者プロフィール

ブログ編集部

「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。

■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/

■企業様向け公式SNS:

-02-202409.png?width=275&height=144&name=%E3%80%90uki%E3%80%91%E8%B3%87%E6%96%99DL_%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF(%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%BA%96%E5%82%99%E7%B7%A8)-02-202409.png)