ジェンダーギャップとは、男女の性差によって生じる格差を意味する言葉で、ジェンダーギャップが低いほど男女平等の社会だといえます。

ジェンダーギャップは、男女間の賃金格差、雇用機会の不平等さなど、働く方々にも大きな影響を与えるため、企業は社内のジェンダーギャップをなくし、性別問わず社員が働きやすい環境をつくることが求められます。

世界各国と比較した際に、ジェンダーギャップ指数が低い日本の現状や、ジェンダーギャップに関する弊社のアンケート調査結果から、日本の男女間格差の理由や課題をわかりやすく解説します。

| この記事でわかる事 |

|

1|ジェンダーギャップとは? |

ジェンダーギャップの意味と、ジェンダーギャップによって生じる4つの問題について解説します。

1-1.ジェンダーギャップの意味 |

ジェンダーギャップとは、男女の性差によって生じる格差を意味します。ジェンダーギャップの「ジェンダー」とは、「女性」「男性」の性別に対して、社会的・文化的に作られた性別のことです。

例えば、「お茶くみは女性の仕事」「外回りは男性が向いている」など、慣習的に作られた「女性だから〇〇」「男性だから××」といった考え方が、ジェンダーに該当します。

1-2.ジェンダーギャップによって生じる問題 |

ジェンダーギャップによって生じる問題には、例えば次の4つが挙げられます。

|

①雇用機会や賃金の格差 |

ジェンダーギャップは、主に女性に対しての被害が大きいと言われています。具体的にどのような被害が生じているのか、それぞれの問題について解説します。

(1)雇用機会や賃金の格差

男女間には、雇用機会や賃金の格差が生じています。「OECD 雇用見通し 2025: 日本」によると、日本の男女間賃金格差は2022年の21.3%から2023年に22%へと上昇し、OECD加盟国の36か国中35位となりました。OECD平均の男女賃金格差は11%ほどのため、日本の男女間賃金格差が大きいことが分かるでしょう。

また、男女間には雇用機会の格差もあります。「諸外国の国会議員に占める女性の割合の推移」で諸外国と日本の国会議員に占める女性の割合を見てみると、2022年において日本は9.7%と低く、次点の韓国の18.6%と比較しても約2倍の差があることが分かります。

雇用機会の格差が生じる原因としては、「女性は偉くならなくてもいい」などの慣習から研修や職業訓練が行われない、産育休によって仕事から離れるなどで、キャリア形成・継続に影響が及んでいることが考えられます。

(2)教育格差

世界的に見て、男女間の教育格差も問題として挙げられます。国連の発表によると、2013年において、15歳以上の成人で読み書きができない人は7億5700万人おり、そのうちの3分の2が女性だったそうです。

男女間の教育格差が生まれる理由には、十分な法が整備されていないことや、各家庭の経済的な問題があることが挙げられます。「女子は学校に通わなくてもいい」というその国や地域特有の慣習などもあるでしょう。

(3)児童婚による権利侵害

児童婚とは、18歳未満での結婚、または18歳未満での結婚に相当する状態にあることをいいます。ユニセフによると、世界で7億人以上の女性が18歳未満で結婚し、そのうちの3人に1人以上(約2億5000万人)が、15歳未満で結婚しているそうです。

児童婚は、子供の権利を侵害したり女性の学習機会を奪ったりする慣習です。また、児童婚をさせられる子供は、暴力や虐待、搾取される被害もあるでしょう。成熟していない身体で妊娠や出産をすると、妊産婦の死亡リスクもあります。

児童婚が行われる背景には、多くの子供を養っているなどの理由による経済的な要因や慣習、教育の欠如などがあり、児童婚が行われている国として南アジアや東アジア、アフリカなどが挙げられます。

参考:ユニセフの主な活動分野|子どもの保護 -ユニセフ-

参考:ガール・サミット開催女性性器切除と児童婚の撲滅に向けて新たな統計発表 -ユニセフ-

(4)暴力や性的被害

男女共同参画局の「女性に対する暴力の現状と課題」によると、女性の約4人に1人は配偶者からの暴力の被害経験があり、約10人に1人は何度も暴力を受けています。また、女性の約21人に1人が「命の危険を感じた」経験があります。性犯罪や性暴力被害に関しても、支援センターへの全国の相談件数が令和3年度は令和2年度の1.1倍あり、令和に入り年々増えています。

「ジェンダーに基づく暴力」によると、女性への暴力や性的被害は世界的に見ても深刻で、全世界で約3人に1人の女性が、生涯に身体的または性的虐待を経験しているといわれています。

2|ジェンダーギャップ指数とは? |

ジェンダーギャップには、ジェンダーギャップ指数というデータがあります。

ジェンダーギャップ指数と構成する要素について解説します。

2-1.ジェンダーギャップ指数とは |

ジェンダーギャップ指数とは、世界各国の男女格差を数値にして表したもので、「男女平等格差指数」ともいわれています。

ジェンダーギャップ指数の目的は、男女格差を数値化することで各国に自国の男女格差の認識を促し、格差解消に努めさせることです。ジェンダーギャップ指数は、スイス非営利財団世界経済フォーラム(WEF)が2006年から毎年発表しています。

2-2.ジェンダーギャップ指数を構成する要素 |

ジェンダーギャップ指数を構成する要素は、「経済」「政治」「教育」「健康」の4分野です。4分野は、さらに細かい項目に分けられます。

| 経済 | ・労働参加率の男女比 ・同一労働における賃金の男女格差 ・推定勤労所得の男女比 ・管理的職業従事者の男女比 ・専門・技術者の男女比 |

| 政治 | ・国会議員の男女比 ・閣僚の男女比 ・最近50年における行政府の長の在任年数の男女比 |

| 教育 | ・識字率の男女比 ・初等教育就学率の男女比 ・中等教育就学率の男女比 ・高等教育就学率の男女比 |

| 健康 | ・出生児性比 ・健康寿命の男女比 |

ジェンダーギャップ指数のそれぞれの分野は、「0」が完全不平等、「1」が完全平等を示し、4分野の平均値で総合スコアが出されます。

参考:男女共同参画局「男女共同参画に関する国際的な指数」

3|2025年の日本のジェンダーギャップ指数は世界118位 |

ジェンダーギャップ指数は、数値が「1」に近いほうが男女格差のない、望ましい状況であるといえます。

2025年の日本のジェンダーギャップ指数と、世界のランキングをまとめました。

参考:男女共同参画局「男女共同参画に関する国際的な指数」

3-1.2025年日本のジェンダーギャップ指数 |

2025年の日本のジェンダーギャップ指数は0.666で、148か国中118位と、先進国のなかで最低レベルの数値を出しています。また、アジア諸国のなかで韓国(0.687)や中国(0.686)、ASEAN諸国よりも数値が低いです。

日本の昨年のジェンダーギャップ指数は0.663だったため、0.003上がっています。

【2025年の各分野の日本のスコア】

| 分野 | 2025年のスコア | 前年のスコア |

| 経済 | 0.613 | 0.568 |

| 政治 | 0.085 | 0.118 |

| 教育 | 0.994 | 0.993 |

| 健康 | 0.973 | 0.973 |

日本のジェンダーギャップ指数のうち、「教育」と「健康」分野に関しては、148か国中「教育」が66位、「健康」が50位と高い結果を出しています。

一方で、「経済」と「政治」分野は、148か国中「経済」が112位、「政治」が125位と低順位のスコアです。

3-2.2025年世界ジェンダーギャップ指数ランキング |

2025年のジェンダーギャップ指数の上位国および主な国のランキングを表にまとめました。2025年にジェンダーギャップ指数の順位1位となったアイスランドは、16年連続1位を獲得しています。

ランキング上位の国のスコアや他国の順位を見ると、日本のジェンダーギャップ指数の低さをさらに実感するでしょう。

| 順位 | 国名 | スコア |

| 1 | アイスランド | 0.926 |

| 2 | フィンランド | 0.879 |

| 3 | ノルウェー | 0.863 |

| 4 | イギリス | 0.838 |

| 5 | ニュージーランド | 0.827 |

| 9 | ドイツ | 0.803 |

| 32 | カナダ | 0.767 |

| 35 | フランス | 0.765 |

| 42 | アメリカ | 0.756 |

| 85 | イタリア | 0.704 |

| 101 | 韓国 | 0.687 |

| 103 | 中国 | 0.686 |

| 116 | セネガル | 0.670 |

| 117 | アンゴラ | 0.668 |

| 118 | 日本 | 0.666 |

| 119 | ブータン | 0.663 |

| 120 | ブルキナファソ | 0.659 |

4|アンケート調査結果から見る日本企業のジェンダーギャップにおける課題 |

日本企業のジェンダーギャップにおける課題について、弊社が調査した内容をまとめました。

|

調査内容:ジェンダーギャップ感じてる?【2024年】職場の男女格差について男女に聞いてみました。 |

4-1.今の職場にジェンダーギャップ(男女格差)はある? |

(1)女性(年代別)

-99-240402.jpg?width=650&height=350&name=Is%20there%20a%20gender%20gap%20in%20the%20workplace(women)-99-240402.jpg)

いまの職場にジェンダーギャップがあるかを「女の転職type」会員に尋ねたところ、26.1%の方が「非常にあると思う」と回答し、「ややあると思う」の43.0%と合わせると69.1%の方が「ある」と感じています。

年代別に見てみると、20代では「ある」が58.6%であるのに対し、30代70.4%、40代74.2%と、年代が上がるにつれジェンダーギャップを感じる方が多いことがわかります。とくに40代は約3人に1人が「非常にある」と回答しており、格差を強く感じているようです。

(2)男性(年代別)

-99-240402.jpg?width=650&height=350&name=Presence%20of%20gender%20gap%20in%20the%20workplace%20(men)-99-240402.jpg)

男性にも聞いたところ、職場でのジェンダーギャップが「非常にあると思う」17.8%、「ややあると思う」34.6%で、合わせると52.4%の方が「ある」と感じているという結果になりました。

「ある」と感じている男性は女性と比較すると16.7%低く、とくに30代では女性よりも男性のほうが22.7%も低いです。男女間で認識に大きな差があることがわかりました。

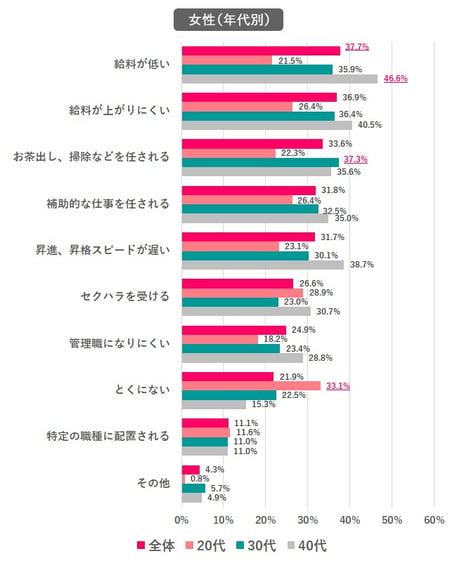

4-2.「女性であること」が理由で、職場で経験したこと(感じたこと)は? |

「女性であること」が理由で職場で経験したこと(感じたこと)を尋ねると、最も多かったのは「給与が低い」37.7%、次いで2位「給与が上がりにくい」36.9%、3位「お茶出し、掃除などを任される」33.6%と続きました。「とくにない」は21.9%にとどまり、約8割の女性が、自身の性別を理由に何らかの格差を経験している(感じている)ようです。

年代別の1位を見てみると、20代は「とくにない」33.1%、30代は「お茶出し、掃除などを任される」37.3%、40代は「給料が低い」46.6%でした。前述の4-1の結果とあわせてみても、20代のうちはジェンダーギャップを感じる機会が少なく、既婚者が増える30代以降はより顕著にジェンダーギャップを感じるようになることがわかります。

その他のコメントとしては「パワハラの対象になりやすい」「研修を受けさせてもらえない」「女性の昇進や起用のために自身の能力以上の仕事が回ってくる」「産休、育休明けで社員に戻してもらえない」などがありました。

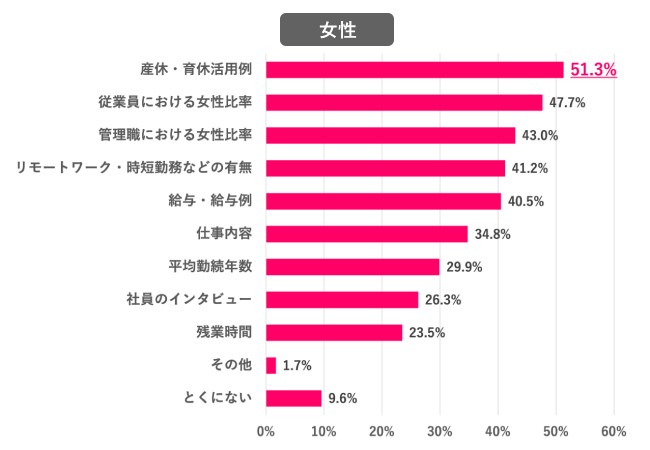

4-3.ジェンダーギャップがない企業かどうか見極めるために、求人情報の中で何に注目する?

|

ジェンダーギャップのない企業かどうかを見極めるために求人情報の中で注目する項目は何かを女性に尋ねたところ、1位「産休・育休活用例」51.3%、2位「従業員における女性比率」47.7%、3位「管理職における女性比率」43.0%と続きました。ライフスタイルの変化に対応できる職場か、実際に女性が重要ポジションに登用されているかどうかをデータで確認する方が多く見受けられました。

その他コメントとしては、「会社の雰囲気」「有給の取得率」などがありましたが、「結局働いてみないとわからない」というコメントもありました。

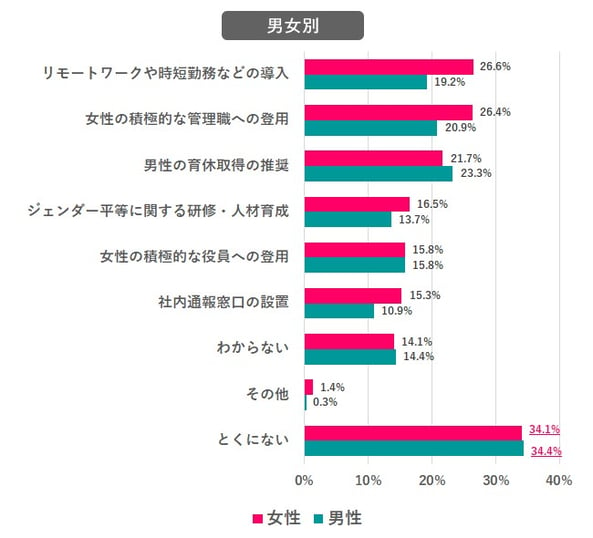

4-4.今の職場はジェンダーギャップ解消のために、どんな取り組みをしてる?

|

今の職場がジェンダーギャップ解消のためにどんな取り組みをしているかを尋ねると、「とくにない」が男女ともに最も多く、女性34.1%、男性34.4%でした。

女性では「リモートワークや時短勤務などの導入」「女性の積極的な管理職への登用」が上位に上がりました。男性では「男性の育休取得の奨励」が上位となっています。

フリーコメントとして「女性管理職を増やしているが、子どものいない人ばかり」「社内通報窓口があるが機能していない」などの意見があり、ジェンダーギャップ解消のための取り組みをしていても、本質的な解決につながっていないケースもあることがわかりました。

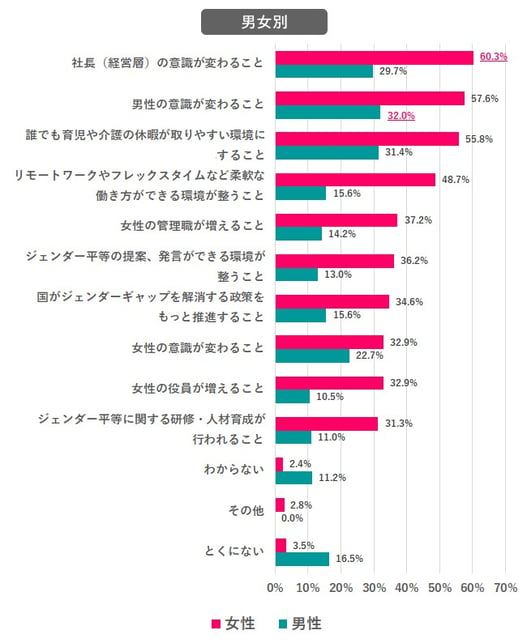

4-5.職場のジェンダーギャップ解消のためには、何が必要だと思う?

|

職場のジェンダーギャップ解消のために何が必要だと思うかを尋ねたところ、順位は異なるものの、男女ともに「社長(経営層)の意識が変わること」「男性の意識が変わること」「誰でも育児や介護の休暇が取りやすい環境にすること」が上位3つに入りました。

一方で、「とくにない」と回答した女性は3.5%しかいないのに対し、男性は16.5%と多い結果になりました。また必要な施策についての回答も、ほとんどの項目において男性のほうが女性よりも20%程度低いです。女性のほうがジェンダーギャップがあると感じる方が多いため、課題意識を持っている方も多いことが伺えます。

5|ジェンダーギャップをなくすために企業が取り組むべきこととは? |

企業が積極的にジェンダーギャップ解消に取り組むことで、男女ともに働きやすい職場環境の実現や、生きやすい世界の確立につながるでしょう。

ジェンダーギャップをなくすために、企業が取り組むべきことをご紹介します。

5-1.経営から変える |

ジェンダーギャップをなくすには、社内全体の意識改革が必要です。前述したアンケート結果4-5でも、ジェンダーギャップ解消のために必要なこととして、男女ともに「社長(経営層)の意識が変わること」が多く挙げられていました。

そのためには、企業のトップである経営層がジェンダーギャップの解消を企業全体の方針として示し、リーダーシップを取っていく必要があると考えられます。

5-2.意識改革のための研修や教育を実施する |

前述のアンケート結果4-5で、「男性(女性)の意識が変わること」がランクインしていたことから、男性、女性の意識改革のための研修や教育の実施が求められます。

例えば、女性社員のなかには管理職に対し、「負担が増えるだけでメリットがない」「責任を持ちたくない」「能力がない」などネガティブなイメージを持っている方もいるため、意識改革において次のような取り組みが挙げられます。

|

■女性社員への取り組み例

|

また、男性社員のなかには、女性管理職が増える必要性を感じていない、ワークライフバランスを図るための制度の充実を女性ほど求めていないという方もいるため、次のような取り組みをすると意識改革につながるかもしれません。

|

■男性社員への取り組み例

|

5-3.雇用条件や待遇の見直し |

前述のアンケート4-2で、女性は「女性であること」が理由で「給与の低さ」や「給与の上がりづらさ」を感じていることがわかりました。

男性と同じ仕事をしているのに給与が低い、男性のほうが給与が上がりやすいという職場環境は、女性に不利な状況といえるでしょう。また、女性によっては妊娠・出産というライフイベントもあります。出産などを理由に退職した場合、キャリアの空きや育児の忙しさから、再就職が難しくなることも考えられます。

そのため、雇用条件の見直しや、産育休・時短勤務などの制度の整備を行なって、男性と女性、どちらも不利にならない職場環境にすることが大切です。

5-4.昇進・昇格の機会を平等にする |

前述のアンケート4-5で、「女性の管理職(役員)が増えること」がジェンダーギャップ解消のために必要と答える女性が多かったことから、昇進・昇格に関して性差のない職場環境にすることが求められます。

男女共同参画局によると、日本の就業者に占める女性の割合は諸外国と比較して大きな差がないにも関わらず、管理職に占める女性の割合は低いです。また、役員に占める女性の割合も、30%以上の諸外国が多いなか、日本は約13%であり、日本の女性管理職の低さが目立つ数値になっています。

そのため、昇進や昇格の機会が性別によって異ならないように、現在の制度を見直すことが重要です。

女性管理職を増やすメリットや、増やすための施策などをまとめた記事がございますので、参考にしていただけると幸いです。

|

【あわせて読みたいおすすめの記事】 |

5-5.無意識的な性別による区別がないか確認 |

無意識に「女性だから〇〇」「男性だから××」という性別による役割や業務の区別が社内で生じているケースがあるため、区別がないかの見直しを行う必要があります。

男女共同参画局の「令和4年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究」によると、職場項目では「職場では、女性は男性のサポートにまわるべきだ」「女性社員の昇格や管理職への登用のための教育・訓練は必要ない」などで、女性よりも男性のほうが区別の意識が強いことがわかりました。

社内でアンケート調査などを行うと、社員の無意識的な性別の区別が明確になるかもしれません。

5-6.セクハラ対策を実施する |

ジェンダーギャップの問題として挙げられる女性への性的被害ですが、前述のアンケート4-2でも「セクハラを受ける」という回答があるように、セクハラ対策は必須の取り組みといえます。

セクハラは女性だけでなく、男性に対しても発生しうる行為です。セクハラ行為者に対する企業の対処を就業規則などに明文化し、社内に周知してセクハラを生じさせないことが求められます。

また、セクハラ被害者が相談できる窓口の設置や、セクハラの事実確認と行為者への対処、被害者への迅速な配慮を実現する体制の整備などの施策も講じておくことが大切です。

実際に弊社キャリアデザインセンターでは、ハラスメントの防止に向けて社内報にて周知の徹底を行い、ハラスメント防止に関する資料の展開や相談窓口を設ける取り組みを行なっています。

5-7.性別問わず、社員が働きやすい環境づくりをする |

男女問わず、社員が働きやすい環境づくりが、ジェンダーギャップをなくすことにつながります。前述の4-4のアンケート結果でも、「リモートワークや時短勤務などの導入」や「男性の育休取得の推奨」がジェンダーギャップ解消のために必要だといわれているように、性別によって有利(不利)にならない職場環境をつくることが重要です。

環境づくりにおいても弊社では「GO(頑張るお母さん・お父さん)制度」と称し、育児も仕事も頑張るお母さん・お父さんのための時間短縮勤務制度を設けています。産休復帰率ほぼ100%の実績を持ち、産休復帰後も時短で勤務しながら、管理職として活躍する社員も多く在籍している状況です。

社員が働きやすい職場環境をつくれるように、日頃から社員とのコミュニケーションを活発にしたり、意見をヒアリングできるような体制を整えたりして、社員の声を聞くといいかもしれません。

ジェンダーギャップに関連して、近年女性の活躍推進が注目されています。女性が活躍できる環境づくりに必要なポイントや各企業の取り組みなどについて、下記記事でご紹介していますので参考にしていただけますと幸いです。

|

【あわせて読みたいおすすめの記事】 |

6|まとめ |

ジェンダーギャップとは、男女の性差によって生じる格差のことを意味し、2025年の日本のジェンダーギャップ指数は世界118位と、先進国のなかで最低レベルでした。

実際に、現在の職場でジェンダーギャップを感じている女性は約7割、男性は約5割いて、男性よりも女性のほうがジェンダーギャップを強く感じています。

ジェンダーギャップが職場にあると、男女ともに働きづらさや不満を感じやすいため、企業は社内全体の意識改革や雇用条件・待遇の見直しをして、男女ともに働きやすい職場環境を構築することが求められます。

いかがでしたか。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

| 合わせて読みたいおすすめの記事 |

💡 女性の正社員・契約社員採用なら「女の転職type」にお任せください

|

女の転職typeは、日本最大級の

女性の正社員・契約社員採用に強い転職サイトです。 女性採用をご検討の際にはぜひご相談ください。 |

#ジェンダーギャップ

著者プロフィール

ブログ編集部

「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。

■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/

■企業様向け公式SNS:

.png?width=299&height=157&name=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB(%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%8C%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%82%80%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%8C%E6%B4%BB%E8%BA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%3F%20%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%8C%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%82%80%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%8C%E6%B4%BB%E8%BA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%3F).png)