「女性管理職を増やしたいけど、どうやって増やせばいいかわからない」「女性が管理職になりたがらない」と悩まれている企業は、自社の課題に気付き、改善することが求められます。

この記事では、女性管理職が少ない企業が抱える課題や解決のために取り組むべきことをまとめているため、現状を変えたい、女性管理職を増やしたいと思っている企業は、ぜひご参考にしてください。

| この記事でわかる事 |

|

CONTENTS |

| 💡 女性の正社員・契約社員採用なら「女の転職type」にお任せください |

|

日本最大級の女性採用に強い求人媒体「女の転職type」

・会員の99.9%が女性の転職サイト

・女性営業、サービス販売、エンジニア、事務などさまざまな職種の採用に強い 03-3560-1622(平日9~18時)

|

1|日本における女性管理職登用の課題 |

男女共同参画局の「令和7年版 男女共同参画白書」によると、令和6年における日本の就業者に占める女性の割合は45.5%で、諸外国と大差ありません。一方、管理的職業従事者に占める女性の割合は、諸外国がおおむね30%以上のなかで、16.3%という低い数値を出しています。

世界的に見て女性の管理職登用が遅れている日本企業の女性管理職の現状を、次の4項目から見ていきましょう。

|

1-1.女性管理職の平均比率

|

帝国データバンクが実施した「女性登用に対する企業の意識調査(2025年)」によると、2025年における「女性管理職(課長相当職以上)比率」は全国平均で11.1%で、過去最高の数値となりました。また、「2020年代の可能な限り早期に、指導的地位に占める女性の割合を30%程度にする」という政府目標に対し、目標達成している企業は11.9%でした。

一方で、管理職が全員男性という企業は42.3%であり、最も回答割合が高い結果となりました。女性管理職がいない、または割合が低い企業からは、「女性活躍を推進しても辞退する方がほとんど」「結婚、出産など女性が継続して勤務するにはまだまだハードルが高い印象」という意見が寄せられています。

1-2.女性管理職の企業規模別比率

|

同調査で企業規模別に女性管理職の平均比率を見ると、「小規模企業」が14.3%で最も高い結果となりました。一方で「中小企業」は11.6%、「大企業」は8.3%となり、規模が小さい企業ほど女性管理職比率の平均が高いことがわかります。

一方で、今後、自社の女性管理職の割合が増えると見込んでいる企業は31.8%となり、中でも従業員数が1000人超の企業は72.7%と全体を大きく上回りました。傾向として、従業員数が多い企業ほど女性管理職が増加すると考える割合が高いです。また、今後も「変わらない」と見込んでいる企業は全体で42.7%でした。

1-3.女性管理職の業界別比率

|

同調査によると、業界別の女性管理職比率は、「小売(20.1%)」「不動産(16.7%)」「サービス(15.4%)」が上位に並びました。一方で、「建設(6.4%)」「製造(8.1%)」「運輸・倉庫(9.0%)」「卸売(9.7%)」は、全国平均の11.1%を下回る結果となっています。業界ごとに、女性管理職登用の比率にばらつきがあることがわかります。

1-4.女性管理職比率の推移

|

年々、仕事と育児の支援制度が充実し、女性社員が徐々に定着するようになってきましたが、女性の管理職比率は未だに期待するほど増えていないというのが現状です。

男女共同参画局の「令和7年版 男女共同参画白書」によると、民間企業の女性役職者は2001年から2024年にかけて、「部長級」職は1.8%から9.8%へ、「課長級」職は3.6%から15.9%へ、「係長級」職は8.3%から24.4%へとそれぞれ増加しています。しかし、女性比率が最も高い係長級でも24%ほどのため、女性管理職が増加するまでの道のりに厳しさを感じられます。

2|女性管理職が少ない企業の5つの課題 |

日本における女性管理職の実状は、まだまだ厳しいものがあるといえるでしょう。

なぜ女性管理職が少ないのか、企業が抱える課題として、次の5つが挙げられます。

|

それぞれの課題について、詳しく解説します。

2-1.根強い男女の役割意識 |

日本には、根強い男女の役割意識があります。男女の性別役割分業が確立されたのは、工業化時代にさかのぼり、ほとんど男性優位となるような終身雇用制によって、「男性は外で働く、女性は家を守る」という意識が社会的に正当化されてしまいました。

その後、経済のサービス化や不況などにより、終身雇用制が崩れてきて女性も社会に進出するようになりました。1985年には男女雇用機会均等法が施行され、女性の自立が支援される一方で、配偶者控除制度といった専業主婦を保護するような施策も維持されている現状です。

日本社会にある性別役割に関する意識、システムが、企業での女性管理職登用を阻んでいると考えられるでしょう。

2-2.管理職における労働時間が長い |

一般社団法人日本経済団体連合会の「2020年 労働時間等実態調査」によると、2019年における総実労働時間(年間平均)は、管理監督者が2,022時間、一般労働者が2,000時間でした。2017年から比較しても、一般労働者よりも管理職のほうが、平均年間総実労働時間が長い傾向にあります。

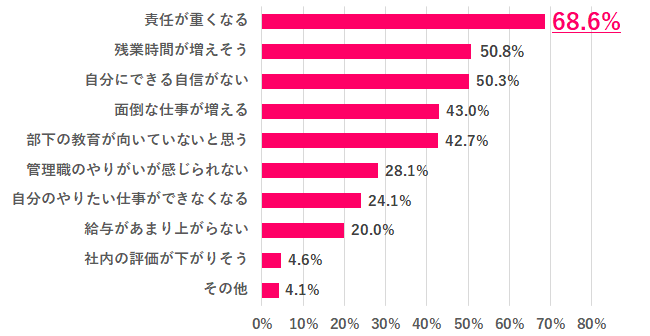

女性のなかには、管理職になると労働時間が長くなる点で、管理職になりたくないと感じる方もいるでしょう。実際に、弊社(株式会社キャリアデザインセンター)が行なったアンケート『管理職ってどう?管理職について聞いてみました。』によると、「女性が管理職になりたくない」理由の第2位に「残業時間が増えそう」がありました。

2-3.家庭と仕事を両立できる環境が整えられていない |

一般社団法人日本経済団体連合会の「女性活躍推進(男女間賃金差異の解消等)に関するアンケート調査結果」によると、「女性活躍や男女間賃金差異の解消に向けた取組みのうち、特に困難さを感じている事項」のうち、環境に関する項目で高い割合を示したのが「女性の少ない職域への積極的な配置、働きやすい勤務形態や作業環境の整備」や「全社的な長時間労働の防止・業務効率化(年休取得促進、ノー残業デーの設定、勤務間インターバル制度の導入・拡充、業務のデジタル化等)」でした。

妊娠・出産などのライフイベントを考えている女性は、家庭と仕事を両立できる職場環境を求めています。一方で、両立できる制度の導入や、働きやすい職場環境の構築といった企業側の対策が不十分で、女性社員の出世へのモチベーションを下げてしまっているケースがあります。

2-4.ロールモデルがいない |

女性管理職として活躍しているロールモデルが企業にいない場合、女性は自身が活躍できるイメージが湧かず、「管理職になれない」と感じ、意欲が低下するでしょう。

例えば、もともと活躍していた先輩の女性社員が産育休からの復帰後、あまり活躍できていないという場合、ほかの女性社員は「ライフイベントを経るとキャリアを維持できなくなる」というマイナスな印象を抱く恐れがあります。そのため、管理職になりたいと思っていても諦めてしまうかもしれません。

2-5.管理職になる前段階の教育制度・研修が整っていない |

弊社が行なったアンケート『管理職ってどう?管理職について聞いてみました。』にある「自分に自信がない」や「部下の教育が向いていないと思う」といった自分の力量に対する自信のなさなどは、管理職を目指した教育や自信を持たせる経験などを積ませていないことが原因と考えられるでしょう。

例えば、男性社員には新たな業務への挑戦機会の提供や、スキルアップ研修の実施をするのに対し、女性社員にはお茶出しなどの雑務しか任せていない場合、女性社員の自信喪失やスキルの停滞などを招きます。

3|女性管理職登用における課題解決のために取り組むべきこと |

企業によっては、「女性が管理職になることを望んでいない」と感じているかもしれませんが、前述のように、企業側の不十分な対応や自信喪失につながる行動が、女性の管理職に対する意欲を低下させているかもしれません。

そのため、企業は、管理職が増えない原因を女性社員に求めるのではなく、自社の状況を見直して改善することが重要です。

女性管理職登用における課題解決のために、企業が取り組むべきことを5つ解説します。

|

3-1.社内の意識改革 |

性別役割分業の意識をなくすために、女性管理職を増やすこと、社員が働きやすい職場環境を整備することの必要性を社内に周知し、男女問わず、社員一人ひとりの意識を改革していきます。併せて、自社の評価制度に偏りがないか、女性と男性への業務配分や内容が同程度になっているかなども見直すことが大切です。

また、男女共同参画局の「令和4年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究」によると、特に管理職のほうが「同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に登用するものだ」という意識が強い傾向があります。そのため、管理職向けの研修を行うことも効果的でしょう。

3-2.労働環境の改善 |

長時間労働は、社員のワークライフバランスを崩し、心身に負担もかけるため、労働環境を見直して改善することが大切です。

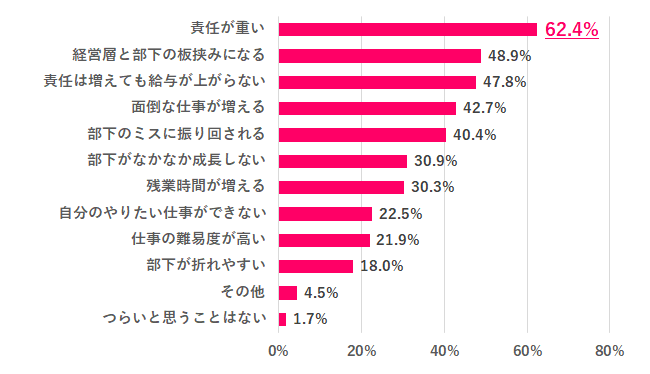

弊社が行なったアンケート『管理職って、つらい?管理職に就いてよかったこと、つらいことを聞いてみました。』によると、管理職になってつらいことの第7位に「残業時間が増える」という回答がランクインしました。

管理職になると、業務量の増加や部下のマネジメント業務によって、長時間労働になりやすいです。長時間労働にならないように、業務効率化を図るなどして労働環境を改善すると、女性社員の管理職に対するハードルが下がると考えられます。

3-3.多様な働き方に対応できる制度・環境づくり |

女性は、妊娠・出産、育児、介護など、さまざまなライフイベントによって働き方に変化が起こるため、多様な働き方に対応できる制度の導入や環境の整備をすることが大切です。例えば、子供の送迎がしやすいように時短勤務を取り入れる、介護で出社が難しい社員にリモートワークをさせるなどが考えられます。

働きやすい職場環境は、女性のキャリア継続を実現し、管理職昇進への意欲向上にもつながるでしょう。特に、女性のライフステージの変化を理解している女性管理職が制度導入などに取り組むと、より一層スムーズに進む可能性があります。

| 💡短時間勤務制度の概要とメリット・デメリットについてまとめた記事はこちら |

3-4.ロールモデルを増やす取り組みを実施 |

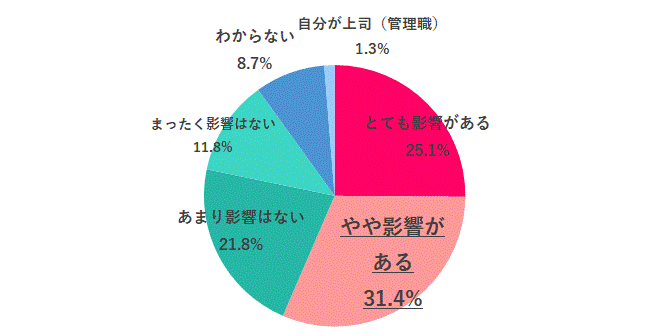

弊社が行なったアンケート『管理職ってどう?管理職について聞いてみました。』で、「尊敬できる女性管理職の有無は、管理職になりたい気持ちに影響する?」と尋ねたところ、「とても影響がある」25.1%、「やや影響がある」31.4%と、「影響がある」割合が過半数を超える結果となりました。

そのため、女性社員のロールモデルとなりえるような人材を中途採用で獲得する、女性社員の昇進の機会を増やすなどして、女性社員が尊敬できる女性管理職を増やすことが大切です。

3-5.研修制度を充実させる |

女性社員が管理職になりたくない理由のひとつとして、自分のスキルに自信がないことが挙げられるため、スキルアップを図り、自信をつけさせるような研修制度を充実させるといいでしょう。また、女性社員に向けた研修だけでなく、女性社員を教育する立場である管理職にも研修を行うことが求められます。

例えば、次のような取り組みが挙げられます。

|

| 💡女性のキャリア形成における課題と研修サービスについてまとめた記事はこちら |

4|まとめ |

日本の女性管理職の比率は世界各国と比べて低く、企業規模別で見ると、規模が大きくなるほど女性管理職比率の平均が低くなることがわかりました。

女性管理職が少ない企業は、男女の役割意識が根強い、ワークライフバランスをとれる労働環境が未整備という状況が考えられるため、改善することが重要です。

社内の意識改革や労働環境の整備、ロールモデルを増やす取り組みなどを行い、女性管理職の増加に努めましょう。

| 💡合わせて読みたいおすすめの記事はこちら |

💡 女性の正社員・契約社員採用なら「女の転職type」にお任せください

|

女の転職typeは、日本最大級の

女性の正社員・契約社員採用に強い転職サイトです。 女性採用をご検討の際にはぜひご相談ください。 |

#女性採用 #女性管理職 #女性活躍推進法

著者プロフィール

ブログ編集部

「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。

■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/

■企業様向け公式SNS: