02-220929.png?width=1200&height=630&name=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB(%E7%94%9F%E7%90%86%E4%BC%91%E6%9A%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%AF%3F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%82%84%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E8%A7%A3%E8%AA%AC)02-220929.png)

生理休暇は労働者の権利のため、企業様は女性社員が生理休暇を取得しやすくなるように制度を整え、自社での働きやすさを向上させることが大切です。この記事では、生理休暇制度の概要や導入の仕方、メリットや活用事例をご紹介します。

| この記事でわかる事 |

|

💡 この記事を読んだ方におすすめの資料

| 【無料e-book配布中】中途採用市場マーケット動向 ・新規求職・求人推移/有効求人倍率推移 ・求人数データ(全体・職種別) ・年代・経験職種別 応募数前年比較 ・女の転職type検索キーワードランキング  |

1|生理休暇とは?労働基準法における規定 |

生理休暇は、法律で定められている休暇です。生理休暇が定められている法律や特別休暇との違い、概要について解説します。

生理休暇は、法律で定められている休暇です。生理休暇が定められている法律や特別休暇との違い、概要について解説します。

1-1.生理休暇は労働基準法で定められている |

生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置であり、労働基準法第68条に定められています。

|

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) |

「生理日の就業が著しく困難」とは、生理日に下腹痛、腰痛、頭痛等によって就業が困難な場合をいいます。「生理日を理由に休める」わけではない点に注意が必要です。なお、生理休暇は従事する業務や雇用形態に関わらず取得できます。

また、生理休暇は法律で定められているため、対象者から請求があった場合には認めなければいけません。社員からの生理休暇の請求を拒否した場合、労働基準法第120条1号により、30万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

参考:厚生労働省「労働基準法のあらまし(生理休暇)」

参考:e-Gov 法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

1-2.生理休暇と特別休暇の違い |

生理休暇は、労働基準法第68条に定められている法定休暇です。法定休暇とは、法律で定められている休暇を指し、生理休暇以外に有給休暇、育児休暇、産前産後休暇などが該当します。法定休暇は、就業規則に定めがなくても社員から請求があった場合、原則として取得を拒否できません。

一方で、特別休暇とは、企業様が独自で社員に与える休暇を指し、例えば、夏季休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などが挙げられます。法律で定められている休暇ではないため、就業規則に取得日数や休暇の取り扱いなどを定めておく必要があります。

1-3.生理休暇の概要 |

法定休暇である生理休暇は、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」に該当するため、就業規則への明記が必須です。

就業規則へ明記する際には、生理休暇の概要として次の5つの点を把握しておきましょう。

|

(1)生理休暇は半日単位や時間単位で取得できる

生理休暇は、1日単位でなくても、半日単位や時間単位で取得が可能です。そのため、社員から半日単位や時間単位で請求があった場合に、取得を拒否することはできません。

(2)生理休暇の取得日数に上限がない

生理休暇の取得日数に上限を設けてはいけません。生理期間や痛みの程度、就業難度は個々人によって異なります。

また、体調不良も当人にしかわからず、場合によっては休暇頻度が高くなる可能性があるため、法律に則り、就業規則にも上限を定めることがないようにしましょう。

(3)生理休暇は無給にすることも可能

生理休暇は給料の有無の決まりがないため、企業様の判断で無給にすることも可能です。

厚生労働省の「事業所調査結果概要」によると、令和2年度に生理休暇を「有給」にした事業所の割合は29.0%、「無給」にした事業所の割合は67.3%でした。なお、有給にした事業所のうち、65.6%が「全期間100%支給」としています。

【生理休暇の給料の有無:事業所割合】

| 有給 | 無給 | |

| 平成19年度 | 42.8% | 54.8% |

| 平成27年度 | 25.5% | 74.3% |

| 令和2年度 | 29.0% | 67.3% |

(4)生理休暇は欠勤扱いも可能

生理休暇は、欠勤扱いにしても問題ありません。不正取得防止の観点から、欠勤扱いとするケースもあるでしょう。一方で、出勤率は年次有給休暇の付与に関係する点に注意が必要です。

労働基準法第39条第1項によると、年次有給休暇の付与は「雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者」が対象です。生理休暇の取得が多い社員の場合、出勤率が8割に達せず年次有給休暇が付与されない恐れがあります。

生理休暇を欠勤扱いとした場合でも、出勤率を算定する際に「出勤」とみなすことは可能なため、検討することも求められます。

参考:厚生労働省「第5章 休暇等」

(5)生理休暇の取得を妨害するルールは原則不可

法定休暇である生理休暇は、社員から請求があった際に取得を拒否できません。そのため、取得を妨げることを目的としたルールは原則不可となります。

例えば、生理休暇の取得により評価が下がる、規定を不利益変更し、賞与の日数算定の際に生理休暇取得日数を欠勤とすることなどが挙げられます。

社員が生理休暇を取得しづらくなるようなルール作りやルール変更がないように注意が必要です。

2|生理休暇の6つの運用ルール |

法律により、女性社員の権利として取得を認める必要がある生理休暇には、6つの運用ルールがあります。

|

法律に違反しないためにも、生理休暇の正しい知識を得ておきましょう。

2-1.就業規則への明記が必要【記載例付き】 |

生理休暇の概要や賃金の有無などを、就業規則へ明記しておきましょう。生理休暇を有給・無給とするかは企業様の判断によるため、例えば、毎月1回目の生理休暇は有給、2回目以降は無給という取り扱いもできます。有給とする場合も、「全額支給」や「半額支給」など、企業様が賃金額を決められます。

ただし、有給から無給にするなど、当初定めていた就業規則を従業員にとって不利になるように変更した場合、労働条件の不利益変更としてトラブルを招くかもしれないため、慎重に判断しましょう。

【就業規則への記載例(有給の場合)】

|

(生理休暇) |

【就業規則への記載例(無給の場合)】

|

(生理休暇) |

【就業規則への記載例(有給の日数を定める場合)】

|

(生理休暇) |

2-2.取得日数の上限を設けてはいけない |

生理休暇の取得日数に上限を設けることは認められていないため、取得日数に制限をかけないようにしましょう。

ただし、生理休暇を有給とした場合、有給となる日数に上限を設けることは可能です。例えば、月に1日までの生理休暇は有給とし、2日目以降は無給とすることなどが挙げられます。

2-3.診断書を求めず、プライバシーに配慮した事実確認 |

生理休暇の請求の際に、診断書を求めてはいけません。「就業が著しく困難」な状態である社員を病院へ行かせ、診断書を取得させることは社員への負担が大きいと考えられます。

また、生理休暇は事前請求ではなく、当日に口頭やメールでの請求が可能とされています。生理日を事前に予測することは難しく、生理になった当日に体調不良となる可能性も高いためです。

なお、生理による体調不良を確かめようと、社員本人に生理痛の重さや症状を詳細に聞くことはセクハラに該当する恐れがあるため、注意しましょう。セクハラ防止や不正取得防止の観点から、診断書に代わる事実確認をする場合は、対象社員の同僚にヒアリングするなどの対応があります。

2-4.非正規社員にも認められる |

生理休暇は正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規社員にも認められています。

生理日の就業が著しく困難な女性のために設けられた生理休暇は、雇用形態で取得対象者が限定されているわけではないため、「正社員ではない」ことを理由に生理休暇を認めないことは許されません。

2-5.時間単位の取得も認められる |

生理休暇は、1日単位、半日単位のほか、時間単位での取得も認められています。例えば、「朝起きたら生理痛が重くて出社できない。数時間で落ち着くから、痛みが治まったら出社する」などの使い方も認められるため、社員から時間単位での請求があった際に拒否してはいけません。

なお、生理休暇は、特別な対応が不要で時間単位取得ができる唯一の法定休暇です。年次有給休暇も時間単位取得が可能ですが、労使協定の締結が必要である点に違いがあります。

参考:厚生労働省「時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!」

2-6.不正取得は懲戒事由にできる |

診断書で事実を証明する必要がなく、客観的な判断が難しい生理休暇は、無給や欠勤扱いとするほか、不正取得を懲戒事由として就業規則に明記・周知し、不正取得に備えることができます。

もし不正取得が疑われる場合は、当該社員の上司や同僚などにヒアリングをして、客観的な証拠や供述などから事実確認を行い、不正取得であれば適切な処分を下しましょう。ただし、不正内容に照らして重すぎる処分は、社員が無効だとして裁判を起こした際に敗訴する恐れがあるため注意が必要です。

なお、生理休暇の不正取得に関する判例はいくつかあります。例えば、生理休暇中に深夜遠隔地へ旅行し、翌日の民謡大会に出席した社員の行動が、生理休暇の不正取得と認められました。

参考:公益社団法人全国労働基準関係団体連合会「岩手県交通事件」

💡 この記事を読んだ方におすすめの資料

| 【無料e-book配布中】中途採用市場マーケット動向 ・新規求職・求人推移/有効求人倍率推移 ・求人数データ(全体・職種別) ・年代・経験職種別 応募数前年比較 ・女の転職type検索キーワードランキング  |

3|生理休暇の取得状況から見る「使いづらい」背景 |

弊社「女の転職type」では、ユーザー818名に「生理休暇とったことある?生理の仕事への影響について聞きました。」というアンケートを実施しました。

就業規則への生理休暇の有無や利用経験、利用していない理由、仕事への影響から、生理休暇の取得状況を見ていきましょう。

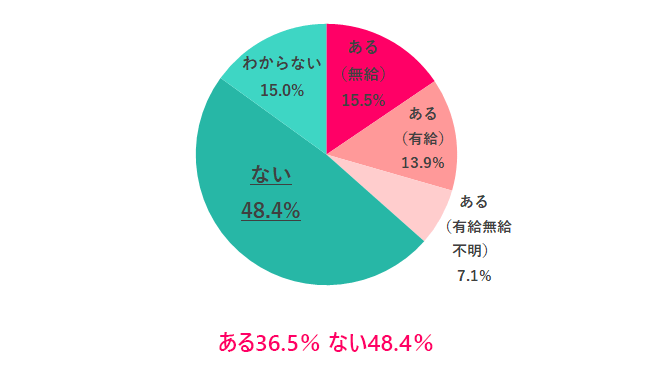

3-1.就業規則に生理休暇があると回答したのは36.5% |

勤め先の就業規則に「生理休暇」があるか聞いたところ、「ある」が36.5%、「ない」が48.4%でした。「ある」の回答の中では、無給が15.5%、有給が13.9%と無給の生理休暇制度があると答えた方のほうがやや多い結果となりました。

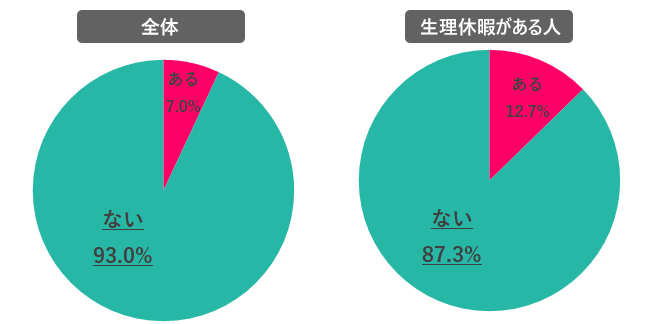

3-2.生理休暇を利用したことがある人は7.0% |

実際に生理休暇を利用したことがあるか聞いたところ、利用したことがある方は全体の7.0%という結果でした。またQ.1で就業規則に生理休暇が「ある」と答えた方の中でも、実際に制度を利用したことがある方は12.7%と少ない結果となりました。

生理休暇制度があったとしても、実際に利用している方はかなり少ないことがわかります。

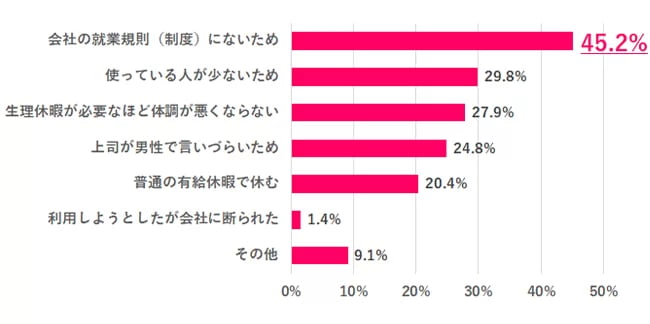

3-3.利用していない理由「会社の制度にない」「無給になるから」 |

Q.2で生理休暇を利用したことがない方に利用していない理由を聞いたころ、1位は「会社の就業規則(制度)にないため」45.2%、2位は「使っている人が少ないため」29.8%という結果でした。

また、その他と回答した方の中には「無給になるので普通の有給休暇で休む」「上司(女性)が生理が辛くても仕事に来てた!と言う人だから」「生理休暇だと他人に知られたくない」などの回答があり、特に「無給になるため利用しない」という回答が多かったです。

アンケート結果から、生理休暇が法定休暇であり、就業規則になくても利用できることを知らない方が多いことがわかります。また、無給であること、生理だと伝えることに抵抗感がある方も多く、個人差が大きい生理の症状に対する理解不足も「使いづらさ」につながっているといえるでしょう。

社員が生理休暇を気兼ねなく使えるようにするには、請求しやすい環境づくりが大切です。

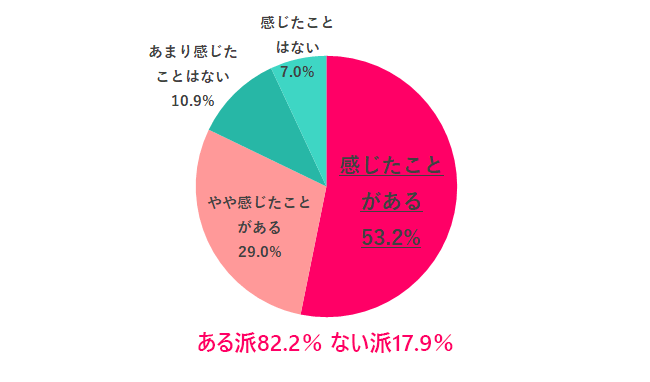

3-4.生理やPMSで仕事への影響を感じたことがある人は82.2% |

生理やPMSが理由で仕事に影響が出たと感じたことがあるかを聞いたところ、「感じたことがある」派が82.2%と「感じたことがない」派17.9%を大きく上回る結果となりました。

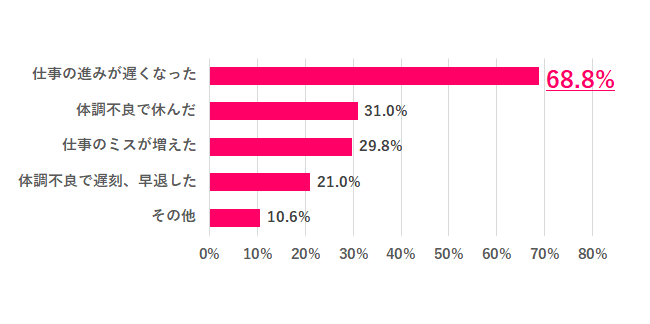

また、具体的にどんな仕事に影響があったかを聞いたところ、「仕事の進みが遅くなった」68.8%が1位でした。「体調不良で休んだ」31.0%や「体調不良で遅刻、早退した」21.0%など、勤怠に影響が出た人も一定数いることがわかります。

「その他」のフリーコメントには、「いつもよりイライラし、ストレスが増す」「集中力が落ちる」などのコメントが多くみられました。

💡 この記事を読んだ方におすすめの資料

| 【無料e-book配布中】中途採用市場マーケット動向 ・新規求職・求人推移/有効求人倍率推移 ・求人数データ(全体・職種別) ・年代・経験職種別 応募数前年比較 ・女の転職type検索キーワードランキング  |

4|生理休暇を取得しやすい環境づくりのポイント |

生理休暇を導入する際には、社員が請求しやすい環境や仕組みを構築することが大切です。

生理休暇を導入する際には、社員が請求しやすい環境や仕組みを構築することが大切です。

生理休暇導入のポイントと、社員が抱く疑問や事例をご紹介します。

|

4-1.PMS(月経前症候群)でも取得可能にする |

PMS(月経前症候群)とは、生理前に3~10日間ほど、集中力の低下などの精神的症状や、腹痛や頭痛などの身体的症状が出る病気のことです。PMSの症状は人によってさまざまで、生理日になると症状が軽快または消失します。

公益社団法人日本産科婦人科学会によると、日本人女性の約70%から80%が月経前に何らかの症状があり、5%の女性は生活が困難となるほどのPMSを発症しているそうです。

生理休暇は「生理日の就業が著しく困難な場合」とされているため、生理前の症状であるPMSは対象外です。しかし、PMSでも生理休暇を取得できるようにすることで、企業様に対する社員の満足度が上がる可能性があります。

4-2.上司以外にも請求できるようにする |

上司が男性である場合、女性社員は生理休暇を請求しづらいと考えられます。また、女性上司の場合でも、生理痛の重さは個々人で違うため、「生理による就業困難」を理解してもらえないかもしれません。

そのため、上司以外にも請求できる環境が作られていれば、対象社員は理解してもらいやすい社員や話しやすい社員などに請求でき、精神的負担を軽減できるでしょう。生理休暇に関してなど、女性が相談しにくい事柄を相談できる窓口の設置も有効な手段です。

4-3.生理休暇取得の権利を全社的に周知する |

生理休暇は雇用形態に関係なく、すべての女性社員が取得できる権利であることを、イントラネットや社内広報などで全社的に周知しましょう。新入社員研修などの研修時や会議時などに周知するのも効果的です。

女性でも、生理休暇についての理解が不十分な方もいます。男性であれば、なおさら理解が低いかもしれません。生理休暇は、職場の理解がないと取得することが難しい休暇のため、女性社員だけでなく、男性社員にも生理休暇について理解してもらえるように取り組むことが重要です。

4-4.Q&A:社員が抱く生理休暇の「言いづらい」疑問 |

社員のなかには、企業に対して「言いづらい」疑問を持っている方もいるかもしれません。

女性社員や男性上司が抱きやすい疑問と、企業が取るべき対応をまとめています。

(1)Q.就業規則に生理休暇の記載がなくても取得できますか?(女性社員)

A. 就業規則に生理休暇の記載がなくても、法定休暇である生理休暇は、雇用形態に関係なくすべての女性が取得できます。

そのため、企業は社員からの請求を拒否してはいけません。また、生理休暇についてや賃金の支払いに関することを、就業規則に明記する必要があります。

(2)Q.生理休暇を取得すると「おかしい」「取りすぎ」と思われますか?(女性社員)

A. 3-2でご紹介したアンケート結果のように、生理休暇の取得割合は低く、「取りすぎ」であるとはいえないでしょう。そもそも生理休暇は法定休暇であり、生理で就業困難な女性に認められた権利のため、取得しても全く問題ありません。

また、株式会社リブセンスが社員に対して行なった有給生理休暇に関するアンケートでは、男性の8割が肯定的に評価する結果でした。

社内で生理休暇取得に関する不平・不満の声があがる場合は、性別問わず、生理や生理休暇に関する理解不足が原因と考えられます。そのため、企業は研修やさまざまな方法での周知を行い、社員の理解を促進することが重要です。

参考:株式会社リブセンス「有給生理休暇は男性にとってアンフェアか? 一七〇人の社員アンケートと考える男女平等」

(3)Q.女性社員から生理休暇の請求を受けたら、どう対応すればいいですか?(男性上司)

A. 女性社員から生理休暇の請求を受けたら、企業は拒否できないため承諾します。拒否すると法律違反となり、30万円以下の罰金に処せられる恐れがあるため注意が必要です。

また、生理休暇の請求に対して下記のような言動をとると、ハラスメントや法律違反に該当する可能性があります。

|

4-5.【事例】生理休暇の取得向上に関する企業の取り組み |

生理休暇の取得しやすさの向上や理解促進に向けて、多くの企業がさまざまな取り組みをしています。

各事例をぜひ参考にして、自社でできそうなものから取り入れていきましょう。

参考:厚生労働省「特集 働く女性と生理休暇」

(1)社員の理解促進と生理休暇の「無期限有給」への改定

| 企業規模 | 従業員数50名以下(男女比は約半々) |

| 業種 | 情報通信業 |

男性社長は、自身の妻との会話のなかで生理が話題にあがったことをきっかけに、自社の生理休暇についてあまり認識していなかったことに気付き、生理に関する研修を受講しました。

研修を受け、全社的に受講する必要性を感じたため、抵抗なく受けられるようにオンライン研修を社員に受講させ、男女の生理に対する理解を促進。制度面では「生理休暇」という名称を変更し、無給から無期限の有休への改定や、フォームからの申請へと申請方法も変更。PMSも対象としました。

社内アンケートを実施して、要望が多かった生理用品と痛み止め薬の常備も実施。体調が悪いときには横になれるソファも設置するなど、制度面・環境面ともに取り組んだ結果、生理休暇の取得人数が0人から11人に増加しました。

(2)生理休暇制度の刷新で取得実績4件から96件へ増加

| 企業規模 | 従業員数300名以下(男女比はだいたい4:6) |

| 業種 | 建設業 |

親会社で生理休暇の名称が変更されるなど、制度の刷新がありました。自社の生理休暇の取得状況を確認したところ、取得実績がほぼなく、「生理休暇」という名称での申請にためらいがあると社員から聞いていたこともあり、親会社と同様に刷新された生理休暇を導入。

新たな生理休暇は、PMSや子宮筋腫など、女性特有の症状で就業困難な場合や通院が必要なケースも対象です。妊活や不妊治療に附随する通院の場合は、男女問わず対象となっています。勤怠管理システムから申請できるようにし、取得理由も原則聞かないため、制度の利用しやすさも向上。

制度を周知させるために、管理職や社員に対してメール送付や説明会なども実施した結果、生理休暇の取得実績が1年で4件から96件に増加しました。

(3)「生理休暇」の名称変更と対象範囲の拡大

| 企業規模 | 従業員数3000名以下(男女比はだいたい6:4) |

| 業種 | 金融業 |

不妊治療の休暇制度を導入する際に生理休暇の取得状況を調べたところ、1000人近くの女性がいるなかで年間5人以下しか取得していないことがわかりました。「生理休暇」という名称が使いづらいのではという考えから、名称を変更。併せて、男女ともに利用できるように、不妊治療の検査・通院や健康診断・人間ドックの再検査受診の際にも利用可能としました。

名称が変更されたことで、現場の管理職からは「制度の一環として話題にしやすくなった」という声があがっています。また、周知する機会も増え、イントラネットや支店長会議、研修時などで理解を促進しました。

生理休暇の改定によって、年5名以下の取得が数か月で10数名取得という取得率の大幅アップにつながっています。

5|まとめ |

生理休暇は、法律で定められている休暇であり、雇用形態を問わず取得できる一方で、「就業規則にない」「無給になる」ことなどを理由に利用割合が低いです。

社員が生理休暇を取得しやすくなるように、年次有給休暇とは別の有給休暇として設定する、名称を変更するなどの取り組みが効果的です。また、女性社員だけでなく、男性社員の理解も深めるために、生理や生理休暇に関する周知を行いましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

監修者プロフィール

小林 佳代子 新卒で(株)キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト『type』『女の転職type』で、1000社以上の求人広告制作に携わる。働く20代向けオウンドメディアの立ち上げ、女性向けwebマガジン『woman type』の編集長を経て2018年『女の転職type』編集長に就任。

|

💡 女性の正社員・契約社員採用なら「女の転職type」にお任せください

|

女の転職typeは、日本最大級の

女性の正社員・契約社員採用に強い転職サイトです。 女性採用をご検討の際にはぜひご相談ください。 |

著者プロフィール

ブログ編集部

「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。

■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/

■企業様向け公式SNS: